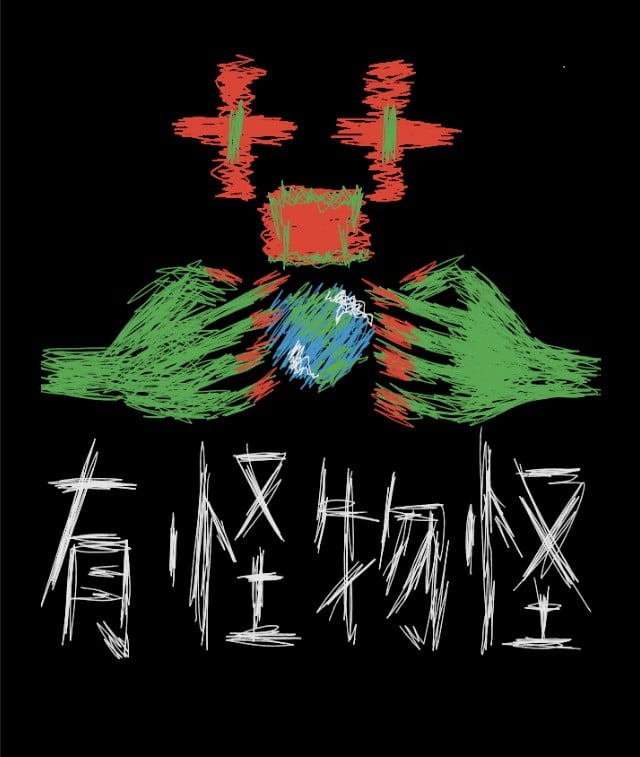

實驗?遊戲?

「嗞……叮……」燈亮起,漆黑的房間頓時變得光猛,房間內的九個人同時瞇上了眼,有人甚至以手擋着燈光。

「搞乜鬼?」一把粗魯的男聲首先開腔︰「做咩叉嘢捉我嚟呢度?快啲放我走!」

「冷靜啲冷靜啲冷靜啲,唔駛咁激動,最起碼我哋仲可以自由活動,無畀人斬手斬腳先。」一位頭髮有部份已變白的中年男性微笑着安撫粗魯男。

「笑笑笑,笑乜Q?你係咪有份捉我嚟嘅?」粗魯男指罵着白髮中年男,而他只是無奈的笑,並搖着頭轉身繼續查看四周。

「喂……喂,你……你哋呢班人唔駛做戲,係咪我之前唔應承接你哋多P,而家夾埋想禁室培育我?我好打得㗎,跆拳道黑帶,唔好……唔好埋嚟呀!」一位妝容妖艷、衣着性感的少女獨自躲在牆角架起雙拳大喝道,但任誰都聽得出她是故作鎮定,實際上怕得要死。

「夾埋?禁室培育?我先唔會做啲咁變態嘅事,作為律師我係唔會犯法,而且就算真係要咁做,我自己一個都足夠,唔駛呢班蝦兵蟹將阻頭阻勢。而且你仲話自己跆拳道黑帶,睇你姿勢就知假。計我話,與其講咁多廢話,倒不如我哋一齊揾吓有無機關開到門走仲好。」說話的是一位穿着筆挺西裝、一副成功人士模樣的清秀男生,他正在四處敲打牆身,試圖尋找隱藏的機關,而性感少女被一語道破後,立即面紅耳赤,沒有反駁。

「好喇,一人少句,大家被困喺度都係緣份,好應該相親相愛、共渡時艱先至啱㗎嘛,係咪?如果大家一直嘈,咁我哋又點會有機會好好相處好好溝通,互相認識,發掘大家嘅優點,之後一齊做好朋友呢?你哋話啱唔啱先?靚女,你着得咁少布,呢度男人多,畀人睇蝕哂囉。嚟嚟嚟,等Maria媽媽畀件外套你褸住先。」中年婦人Maria媽媽脫下一件手織羊毛外套,等待性感少女過來,可是她不為所動,而在場的人都對長氣兼囉唆的Maria媽媽露出厭惡的眼神,Maria媽媽見狀,只好打圓場道︰「唔緊要,等你想着嗰時再嚟問我借,我幾時都會借畀你,女人實幫女人。」

然後,便是很長的安靜時間,各人都在觀察,有的觀察其他人,有的觀察環境,有的觀察自己身體有沒有異樣,直到一位年青人再度開腔打破靜寂,大家又才再次說話。

「我哋……係咪互相介紹吓,講吓自己點解會喺度會好啲?」年青人羞澀的問。

「好啊好啊,我睇啲戲都係咁,一班陌生人無啦啦畀人捉咗玩啲變態遊戲,玩之前通常都會自介,之後揾到啲共通點呀、過錯咁,呢啲通常都係最後要懺悔嘅嘢,亦都係逃生嘅關鍵。」一位胖胖的女生高興的說。

「而家又唔係做戲,而且睇親呢啲戲,到最後都係得女仔先會生存到,我先無興趣。定其實你係工作人員,呢度有啲隱藏鏡頭,而家係喺度拍緊真人show,所以你要推動劇情呀?」一位高大帥哥不屑的說。

「係啦係啦,就係咁,通常都會有一個人咁講,然後佢會無視所有規則,第一個死。」胖女生拍着手興奮的說,高大帥哥白了她一眼。

「啋!快啲吐口水講過,呢度無人會死。」戴着鴨舌帽的滄桑老人說︰「就算真係有人要死,都肯定係我先,我都咁大年紀,點計都係我嗰頭最近。」

「吱……」刺耳的咪高峰聲從房的四周傳來,打斷眾人的對話。

「Testing,one,two,three,OK,用得,咪無問題。」

接着,咪高峰的對面傳來人聲︰「多謝咁多位嚟參加今次嘅實驗,我係主持人Sigmund Freud。大家唔駛估估吓,你哋都係成功通過咗一個人性實驗先會被揀選咗嚟呢度,所以大家應該為被選中而高興先係,因為最少證明咗你哋係好心地嘅人。」

「實驗?」眾人異口同聲。

「今次嘅實驗,大家當一場遊戲咁玩會更適合。」Sigmund Freud續說︰「不過為咗實驗嘅結果更準確,恕我暫時唔可以透露實驗嘅目的係咩,如果想知嘅話,你哋可以留意日後嘅發表。但可以講嘅係,參加者只要可以留到最後,我哋都會畀車馬費,或者你哋可以稱之為獎金。而呢啲獎金絕對係天價,所以希望大家可以表現好啲,認真盡力咁去玩呢場遊戲。」

「遊戲?」大家又再次神同步。

「喺度我會簡單介紹吓遊戲內容,今次大家玩嘅係捉伊因,即係大家小朋友時期玩嗰隻,只要唔好畀鬼捉到就得。當然,一般捉伊因其實只要夠耐,做鬼最後都一定會贏,除非佢自己投降,所以為咗平衡呢個設定,喺今次嘅遊戲場地,即係你哋身處嘅鄉郊大宅入面,我哋準備咗各式各樣嘅錦囊幫大家,希望大家可以留到最後,成為勝利者。我可以透露嘅係得咁多,其餘嘅就要大家喺遊戲入面慢慢發掘喇!而家遊戲正式開始,鬼會數二十聲,之後就會行動,大家記住快啲匿好啦。」Sigmund Freud說完,咪高峰的嘈雜聲也戛然而止。

一時之間,房間只餘下九人沉重的呼吸聲,眾人都在消化剛才Sigmund Freud的說話。

「鬼會數廿聲……即係鬼係我哋其中一個?」高大帥哥頓時警戒着在場所有人。

年青人冷靜的說︰「我睇未必,我哋呢度都無人數緊,應該有其他人做捉,但問題係究竟做捉嘅有幾多人?而家可以肯定嘅係我哋咁多個都係隊友,應該要互相幫助,咁贏面先會大。」

此時,房間的門自動打開了,整棟大宅都迴響着數數字聲。

「一、二、三……」

「死喇,已經數緊,要快啲匿埋先得。」性感少女驚慌得奪門而去,無視了年青人組隊的建議。

「唔好意思,我認為同你哋一齊行動會更加易畀鬼發現,到時你哋盞佗手褦腳,我拒絕,係咁先。」西裝筆挺的青秀男說完也獨自離開了。

「玩捉伊因大家互相幫助?你係咪食懵咗呀細路?點幫?幫我擋隻鬼呀?一大班人一齊行動,咪更難匿埋,即係會一鑊熟呀!你識唔識玩㗎?我都係靠自己好啲。」粗魯男炮轟完年青人後亦跑離房間。

「八、九、十……」

「我都係。」、「等埋我。」、「我都行先。」……陸陸續續,各人也獨自離開了,只餘下失望的年青人和白髮中年男。

「十三、十四、十五……」

「後生仔,我buy你,我都覺得人多好辦事。」白髮中年男微笑着伸出右手,並道︰「自我介紹先,我叫阿樂,做鐘錶生意嘅。」他倆無視了數數字的聲音。

年青人被這突如其來的友善弄得有點手足無措,呆了數秒才反應過來,同樣伸出手回答︰「你好,多謝你信我,我叫……」他本想說出自己的名字,但頓了一頓後,還是說了一個家人對他的稱呼──「野仔」。

「我叫野仔,人人都咁叫我嘅,我已經十六歲,但無返工無讀書,係一個以天為幕,以地為席嘅旅人。」野仔驕傲的說,音量還不自覺的提高了,阿樂立即做一個安靜的手勢,他才意識到自己得意忘形了。

「二十。」

「唔好意思,」野仔壓低聲線道︰「不如我叫你樂哥,咁樣會親切啲,而且好似無咁有距離。」

「OK OK OK,不過我諗我哋要認真玩呢場遊戲,要揾啱啱Sigmund Freud所講嘅錦囊,同埋唔好畀鬼捉到,我覺得件事唔係咁簡單,我有啲不祥嘅預感。」樂哥凝重的說,同時指着安裝在房間內四角的攝錄鏡頭,野仔這才發現原來自己的一舉一動正被監視。

「仲有,鬼已經數完廿聲,而家應該開始揾緊人,我哋唔知鬼有幾多隻,我哋在明鬼在暗,所以要格外小心。我哋而家快啲揾地方匿埋先,順便留意吓沿路有無錦囊。」樂哥發號司令,帶着十六歲的野仔潛行。

他們甫走出房間,便立即被眼前的景物所震懾了。

樓高三層的鄉郊大宅是典型的超級豪宅設計,每層最少三千呎,而且裝修金碧輝煌。至於他們身處的是一樓,為甚麼會知道?因為大宅設計中間是中空的,可以看到每層的分佈,直到屋頂,而屋頂吊了一盞超巨型水晶吊燈,是每一層的主要光源。而他們身處的這層除了有一個大廳外,還有數間房間,二樓和三樓佈局大致相同。至於地下則是一個超級巨廳,還有廚房、洗手間之類,廳的左側是一堂有氣派的偽轉彎樓梯,即是頭和尾較闊,中間則較窄,而每層的左面都有一堂樓梯,是普通的那種。換言之,要上落不同層數,必定要繞一個大圈,走完全層,走經全部房間才可以。

「嘩!」野仔不自覺的流露出驚嘆聲,忘了自己的處境,一旁的樂哥立即把他拉回現實,他才回過神,尋找可以藏身的地方。

樂哥左右查看,眉頭也皺起來,但還是下了決定︰「向上走。」

+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+

另一邊廂,作為鬼的第十人,在數完二十聲後,已經步出了房間,逐間房去尋找獵物。

「又要捉人,又要戴住條唔識着嘅電子手環、又要戴住個遮啲唔遮啲嘅面具,真係好麻煩,點解偏偏要揀我做捉?」低沉穩重的聲線散發着冷靜沉着、深謀遠慮的氛圍,雖然一直在發牢騷,但還是敬業樂業的逐處搜尋。

「你只要捉哂咁多人就贏。」、「遊戲嘅全部規則就係咁。」、「唔好除面具畀人睇到,唔係你就即刻輸。」、「佢哋錦囊越少對你越有利,記住,錦囊係畀參加者,唔係淨係畀被捉嘅人。」、「你每捉到一個人都會有一個錦囊。」

Sigmund Freud的聲音一直在他耳邊縈繞、揮之不去,特別是最後一句︰「贊助人一致推薦你做鬼,唔好令佢哋失望,阿雲。」

「班人知我叫咩名,絕對唔係普通人咁簡單,又實驗又贊助人,再加上呢個場咁靚,睇嚟一定係好大型嘅實驗,班贊助人實好有米。」想着想着,阿雲突然得出一個結論︰「或者已經唔係第一次搞咁嘅實驗遊戲。」

邊行邊想的阿雲,放慢腳步巡邏,經過其中一間房間的時候,聽覺敏銳的他隱約聽到入面傳出物件移動的聲音,於是二話不說便用力踢開門,希望可以借此氣勢嚇倒房內的人,可是事與願違,沒有半個人在房內被嚇倒。

這是一間放滿洋娃娃,毛公仔和人偶的房間,小至扭蛋尺寸,大至等身大小的都有,整間房間目測擺放了不下三百個玩偶,堆得密密麻麻,要鑽進房內也有一定難度。

「匿喺間咁眼花繚亂嘅房,要揾都真係傷眼。」阿雲埋怨道,同時雙手拍臉幫自己提神。

雖然他口裏說不,但身體還是很誠實的去尋找。他用強而有力的臂彎將玩偶推倒在兩邊,毫不客氣的在玩偶上盡情踐踏。

「喂,我知你匿埋喺度㗎,快啲出嚟啦,唔好嘥大家時間,畀我捉咗就可以走人,唔駛再擔驚受怕。」阿雲對房內未知的藏匿者喊話,不過想當而然是沒有人回答。

他眼見未有回應,便繼續在玩偶上狂踩猛踏,經過一番蹂躪之後,始終沒有發現參加者。

「唔通我聽錯?無理由㗎,明明間房得四面牆同埋啲公仔,無理由咁都揾唔到。」他心裏納悶,但也不想浪費太多時間在一個人身上,於是便離開房間,到其他地方繼續搜尋。

+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+

「實驗終於開始,你預測個結果最後會點?你嘅hypothesis會唔會成立?」一個身穿實驗室袍的人問Sigmund Freud。

Sigmund Freud──一個三十出頭的男子,鼻樑筆挺,雙眼深遂,皮膚白皙的混血兒──微笑着回答︰「Who knows?不過Erik Erikson,我一定希望係significant㗎,但就係因為唔可以單憑我哋空口講白話,所以先要做實驗。Anyway,我哋都已經將所有varieties計算同控制好,無論最後個hypothesis係唔係significant,我哋都要喺實驗入面揾證據去support,所以實驗完之後我哋會仲忙,而家睇到啲咩有用就記低,到時就可以快啲搞掂。」

「Yes,sir!」監測室內的工作人員整齊回應。

Sigmund Freud笑一笑後,再次全神貫注在螢幕前,這裏有着整間大宅所有隱藏鏡頭的畫面,他邊看邊敲打鍵盤;而Erik Erikson也回到自己的座位上整理文件,同時還唸唸有詞說着些甚麼。