門外有人抽煙,同事見狀搖頭嘆息,說又有飛仔在舖外流連。

首先,「飛仔」一詞不知從哪裡冒出來,真是落伍到一個點,但更令我不明白的是為什麼同事認為店外的人是飛仔,他不過是在抽煙而已。

老闆娘問同事有沒有抽過煙,同事笑說沒有;我沒作聲,我有,而且我知道每個抽煙者都有他抽煙的理由。

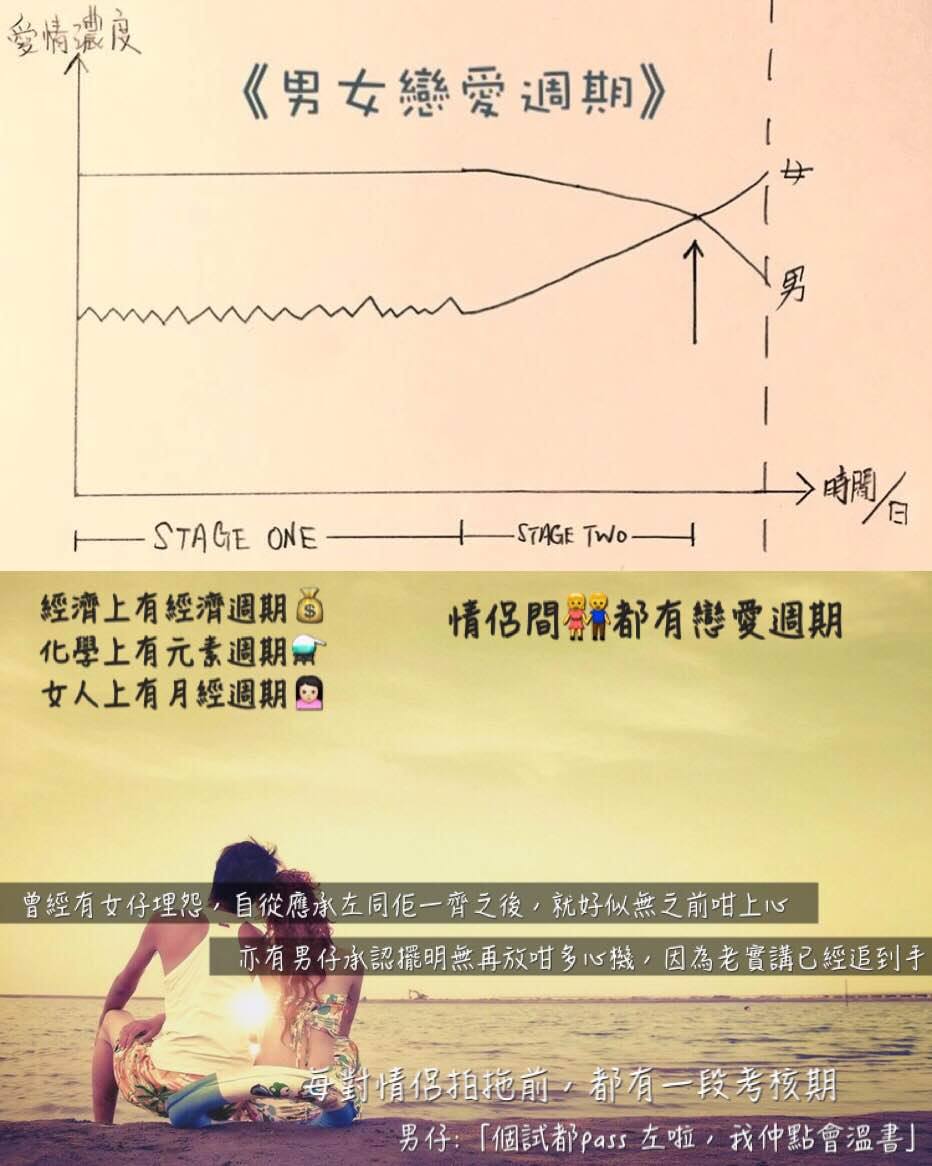

我讀書時不抽煙,那時候我還未找到抽煙的理由。到出來社會工作一陣子,認識到一位抽煙的朋友,他說跟我一樣在學生時代並未抽煙,因在學時身邊有很多女生,根本不用抽煙。我聽罷大惑不解,追問。

朋友深深抽一口煙才說:「溝女,要有渠道;識女,就在夜場。」

我仍然不太明白。

我一直沒有抽煙,因為我有一個不抽煙的理由,我曾經深愛的她最討厭別人抽煙,後來這個限制解除了,我就開始抽煙。我沒有告訴過任何人,一旦我抽煙抽得兇了就會頭暈,腦袋混沌一片,彷彿能稍微忘掉傷痛。之後就算放下了傷痛,仍沒有放下指間的香煙,或許是怕只要放下,傷痛又會偷偷來襲,最重要的是我找不到戒煙的理由。

同事們很多都抽煙,特別是忙的時候、工作棘手的時候,抽得狠。工作壓力讓我們都透不過氣來,彷彿在抽煙的時候肺部才真正做到換氧。記得某年,我到達雲南一處高達海拔4000米的山區,身體出現輕微高山症的癥狀,血含氧量只得80%,胸口有種壓悶的感覺,我毫不猶豫地掏出一根香煙,深深抽了一口,最後在這香煙燒盡的一刻,我的血含氧量竟回升到90%。那時候我才知道,抽煙原來也可以是一種需要。

我記得,幾年前的一個夜班,難得我可以在床上淺睡一會,朦朧間竟有人將一物推進我口,驚醒一看原來是某同事正將一根煙塞進我的嘴。

「幹嘛?」我問他。

「夠鐘食煙了!」他說得理所當然。

「來吧!我有事告訴你。」

不知從什麼時候開始,與身邊的人聊天總是要抽煙,彷彿在那煙幕背後才能吐出真心說話;煙草成為了橋樑,所以志明與春嬌才會在「打邊爐」時認識。

又記得某次出勤,上山時就知道至少要幾小時後才能下山收隊,出發前同事問我帶煙了沒,我立時查看腰包,裡面放了包綠Luck,就答他:「放心,有帶!」豈料上到山,打開煙包一看,竟是獨頭。同事很好,沒有埋怨我,而我亦將這最後一發讓了給他。其實一直以來,我也是可抽可不抽的,所以沒關係。只是偶爾提起此事,仍然會心微笑。

煙,現在戒了,因為我已找到理由──結婚了。

我望著店外的青年,忽然有點羨慕,在藍天白雲下望著湖景抽煙,畢竟是一種奢侈的享受。

相片來源:網絡圖片