小時候,我作文成績一直不算出眾。原因說起來有點古怪,但又的確是真的---我只會寫真實發生過的事,虛構的一律不寫。所以當時的作文功課中,只有平淡無奇的「與媽媽到樓下公園打羽毛球」,再刺激的也寫不了。

直至後來,我卻一反常態,發覺自己也頗喜歡寫故事的。但往往筆下的故事都與「現實」兩字沾不上邊。而當別人問及我故事的真偽時,我也就只好瀟灑的拋下一句:故事是真實的,至少在人類歷史長河的某個時間點、地球上的某個角落,有人曾經經歷過,有著相近的樂與悲。

也因著如此,小說家被稱為以編織謊話而謀生的人。我是讚同的。

但近來我發現小說家的身份遠較此複雜,職責亦不如想像般簡單---不單是洋洋灑灑揮筆疾書,更是在文字的裏頭細細藏著對未來的一些洞見,包括......一個大城市的未來。

倪匡先生的《追龍》是如此說的:

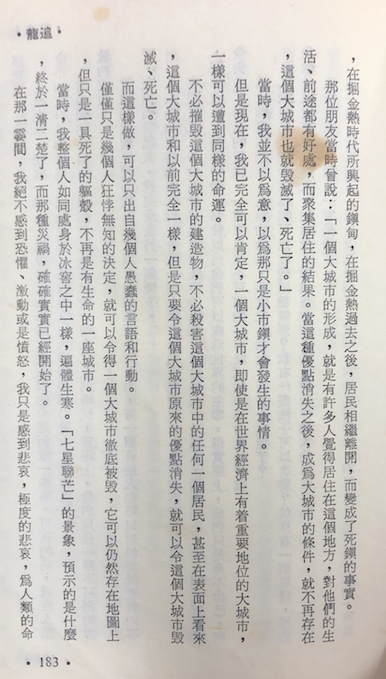

「那位朋友當時曾說:「一個大城市的形成,就是有許多人覺得居住在這個地方,對他們的生活、前途都有好處,而聚集居住的結果。當這種優點消失之後,成為大城市的條件就不再存在,這個大城市也就毀滅了、死亡了。」

(礙於篇幅所限,我便不引用全文了。但上圖中的文字,乃至整本《追龍》,都相當值得每位香港人細讀的。)

讀畢第一遍,你會讀嘆倪匡先生對未來精確無誤的洞見;第二遍,你會在腦海中浮現出某個城市的名字、某個城市的模樣,然後會是一聲長嘆與無奈;第三遍,你索性閉起不讀。自此《追龍》成了你心中的禁書,因為你害怕一邊細閱著文字、一邊回想起六月某日的畫面。再一邊抵受著錐心之痛與百般無奈。

早幾年,《追龍》被拍成電影,於各大院線上映。不知屬好屬壞,電影版的《追龍》與倪匡先生筆下的小說毫無關係,是一部典型的「港產犯罪電影」。倪老先生筆下的小說雖成不了一部活生生的「預言電影」,但於15年上映的一部電影已告訴觀眾那個大城市的未來。

《十年》當年獲頒「金像獎最佳電影」無疑是令人嚇一跳的,畢竟電影的確有如把數份學生功課東拼西湊而成的(當然這與他們的製作成本有莫大關係,用50萬製作90分鐘的電影可謂嚴重不夠)。真正令《十年》得獎的當然是因為他的內容---那對香港未來殘酷且無奈的預判。

但預言是需要時間驗證的,15年製作的《十年》就是以十年後的2025年作背景。真正教香港人心痛的,是不需時間驗證,我們也知道電影中的內容是有可能會發生的,因為那個荒誕的政權沒有甚麼是做不出。

然而,當真的發生了,我們卻是猝不及防。小時候,聽過西藏僧侶以自焚方式,以死相諫,我往往是不以為然的。因為這些事不會在香港發生。

直至近日於反送中運動中,以死相諫的烈士不斷出現。我才明白到香港發生的事情與《十年》的劇情開始慢慢重疊,我們會慢慢的失去我們的廣東話,再失去更多更多......。與其說《十年》是一部預言式電影,它更似是一份未來報名,預先告訴我們未來定必會發生的事,只是說的不是六合彩這些喜慶之事。

言下之意,倪匡、《十年》的編劇們真的如預言家般準備預料出香港的未來嗎?但我卻不是這樣想的,與其說是預言家,他們更似是一群歷史學家。

他們不是以過人的預知能力預判出甚麼,卻是因爲人類的歷史一直重複著,他們有書可尋,有史可察。著名歷史學家說過:「人類從歷史中學到最大的教訓,是人類學不到任何教訓。」這話是有道理的,讓我想起中學時中史老師的一席話:中國的每一個朝代都好像一個惡性循環,先是暴君當政,人民起義,繼而是太平盛世,接著又是暴君當政,人民起義......中國的歷史好像一直都離不開這惡性循環。當然,每一個朝代的循環有點不同,但大致上也是一樣的。

《追龍》雖是一部預言式小說,但卻不全是倪匡全憑想像寫成的。《追龍》的預言能如此真實,全因他曾為解放軍的經歷,因為他對中共的熟悉。他對中共的了解有多麼的深入,他的預言便寫得多麼的真實。

說穿了,小說家、編劇並沒有過人的預知能力。只是,人類的歷史一直重覆不斷,一直...一直...重覆不斷。