早前,終花了個多月的時間,斷斷續續的把那本《黃昏裡的男孩》看畢。滿心歡喜,懷著憧憬與期待,專程走到銅鑼灣某書店選購新的故事,好豐富自己的閒暇。

甫到書店,一如慣性的從自己喜歡的作者開始搜尋,先從日本翻譯文學之列看起,村上春樹、伊板幸太郎,兩位均沒新書發行,接著,到中國文學一列,韓麗珠、余華、董啟章,同樣地,各人亦沒新作,直至,於陳冠中的一欄,一本披著淺灰色書皮的作品搶去了我的焦點,《什麼都沒有發生》,立馬於腦海中翻查家中的書架,確認架上並沒這書名的存在,然後,急不及待的便抽出這書看一眼書背上的簡介:

「一九九八年七月一日,香港回歸中國一周年,放假一天,什麼都沒有發生。

有人說,香港人可能從來只會記得風花雪月的韻事;他們不要有「根」,不能在「在同一點留得太久」,他們只做「第二把手」、「打工皇帝」... ...

香港人沒有故事?香港人重視香港嗎?」

從這段簡潔有力的文字中,我窺探到這書將是一本把政治歷史時事民生與懸念交錯,幽默而唏噓地媚媚道出一份香港精神的史詩式巨著。當刻,我感動了。

「眾裡尋她千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。」

在書店裡將近花了一句鐘的時間,我,終於找到了。

最後,我掛著滿意的笑容,蕭灑地挾著它離開書店便走到附近常到訪的咖啡室享受一趟文青的周末悠然。

呷著如常的Latte,伴著一份興奮之情開始翻閱新書,只是,大約看過十頁,便始覺不對勁:怎麼主人翁的名字愈看愈熟悉?那情節彷彿在哪裡看過?

直至故事發展至十多頁後,我無奈地把書合上了,很肯定,這故事我已看過。

「眾裡尋她千百度,驀然回首,燈火闌珊處的那人,原來,又是陳生。」

在失落與無奈的情感交集下,我放棄了閱讀,心思開始專注於回想這故事到底在哪看過,腦海裡重新掃視家中的書架,確然,並沒有這書名的出現,頃刻間,這變成一道縈繞著我的謎題。

回到家中,帶點心有不甘的立於書架前仔細查看。

沒有,《什麼都沒有發生》,這名字在書架中真的什麼都沒有。

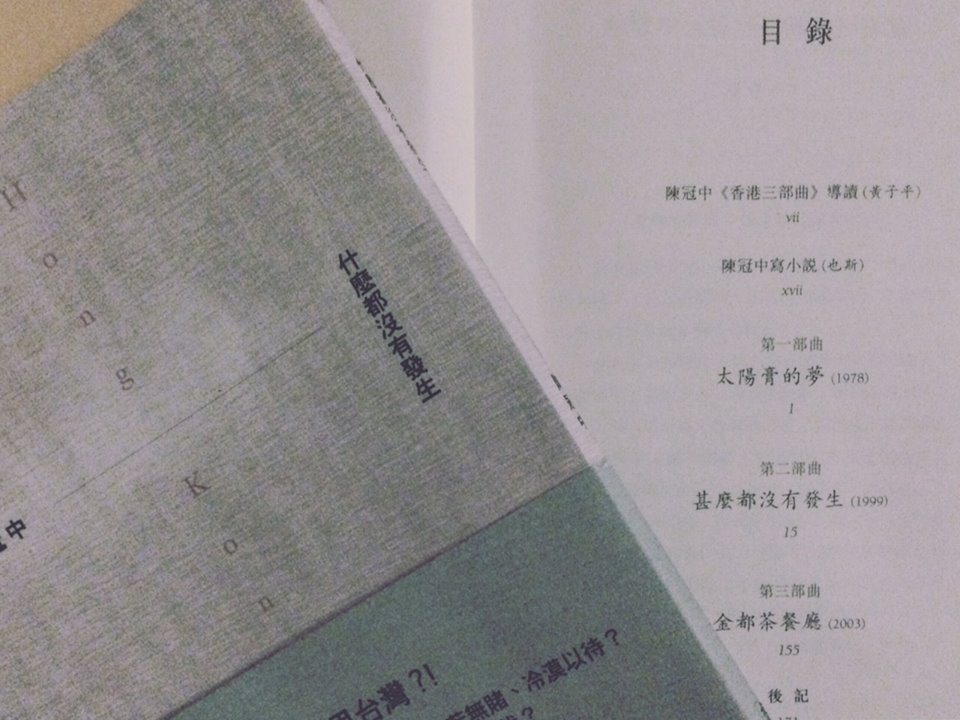

只是突然間,我掃視到一部陳冠中的文集《香港三部曲》,心襲來了一股寒氣,我抽出了這書,翻開目錄一看:

第二部曲

《甚麼都沒有發生》(1999)

我明白,市道低迷,經濟不景氣,偶爾要來個舊酒新瓶刺激一下銷量委實無可厚非,亦屢見不鮮,但這樣於散文集中抽一故事來獨立成書,我還是有感被它擺了一道。

但我又知道這著實與人無尤,要怪,就只能怪自己記性太差,偏好太窄。

因此,現決意把這九九成新的「二手書」割愛出讓,價可再宜,有意者歡迎私訊。

只望,賣掉了,就當《什麼也沒有發生》。

.jpg)

-01.png)