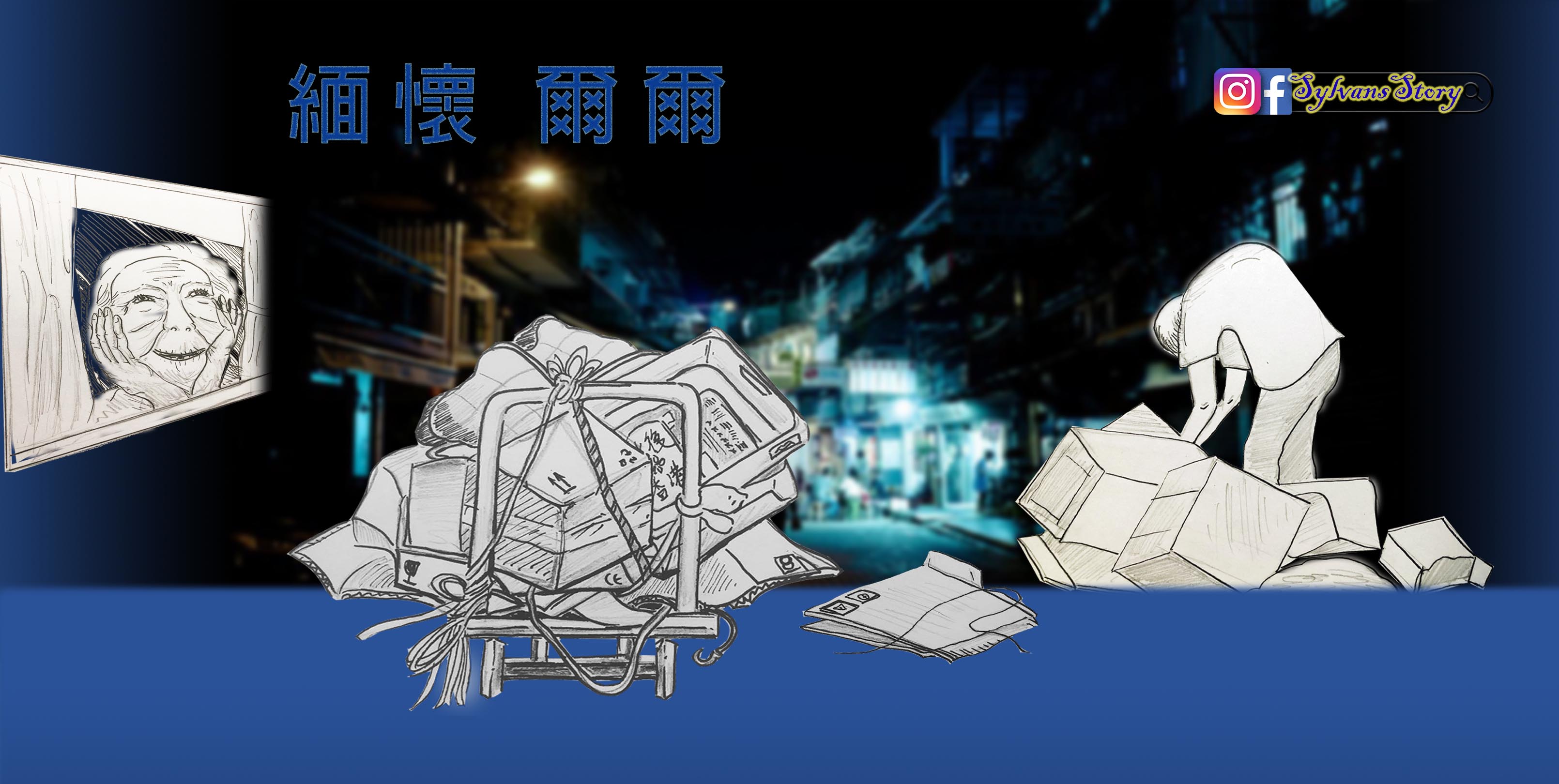

《緬懷爾爾 ideological 》

.

在這個潮濕多雨的回春季節裡,我總是無聲無色地出現。我在無意識中被揉合,最後慢慢被凝聚成形。我在夜闌人靜的冷清街道中徘徊,在杳無音耗的暗巷漂泊。

.

蒼白的月色淡映著寂寥的深街,顯得六神無主的我格外孤獨,盡管我明白自身的形成某程度上是因寂寞而生,但這覺悟卻沒有為我挪去半點傷感。我不可能一厥不振,我的命定決定了我的方向,我奮力一溜,逃離那黯然淡簿的月光底下,努力尋找我的主人,那個創造主。

.

五光十色的霓虹燈箱下,夜色依然冷淡,原本熱鬧喧囂的平民市集,擠擁凌亂的小店小販早已收拾妥當,仃伶的通道上,遺下的只有幾堆棄置物,以塑料袋裝好的幾包垃圾,還有那片僵硬僯侚的灰白剪影。

.

透過那片混灰的慘白剪影延伸開來的,是一位年華垂暮的白頭老翁,滿面蒼蒼的他步履蹣跚,扭曲奇異的身軀賣力地蠕動著,晃來晃去的前進模式看來只不過是他獨特的步行姿態。

.

他的手腳並不靈光,經過一輪幹活,一堆堆的舊報紙,一疊疊的廢紙皮終被整理好。

.

他是一個典型以拾荒為生的老人。

.

老翁終於停下腳步,頓時間倚在路旁的垃圾箱跌坐下來,若有路人在旁想必定會不忍上前攙扶,可惜現場只見一隻流浪貓在不遠處舔舐掌心肉球,冷眼旁觀著,完全沒有表現出丁點要幫忙的意味,也許牠也和我一樣無奈,無奈著自身的力有不逮,微小,且膽怯。

.

.

我隨風飄揚,來到老翁的前頭,近看之下,發現他不是乏力跌墜,也不是暈眩摔跤,只是如常的在勞碌過後,找個地方頓足,然後隨性地偷閒。話雖如此,卻不見老頭面上有一絲放鬆,人類與生俱來的從容好像都已被以後的歷練洗劫一空似的。

.

只見眉頭緊皺的白頭老翁似乎若有所思,一團團迷霧從他的喃喃自語應運而生,我不能從他口中的碎碎念破譯他的思緒,我只能竊聽到一些有關我的資料,我必須入侵那迷霧之中,讀取那可能就是屬於我主人的信息。

.

老頭的思緒縈亂,但卻關聯著大量的香港往事,然而,這一切也許就是他的一生。

.

「漁村,碼頭,鱗光,帆船,鴉片,炮火,鼠痠,家人離去,填海,工業,船塢,結婚不成,新市鎮,朋友移民,回歸日,抄股票,金融風暴,自殺未逐,沙士,經濟不穩,生意失敗,孤苦無依,淪落街頭,拾荒度日。」這一切像走馬燈一樣瞬間向我襲來,一幕幕的依然瀝瀝在目。

.

但我的後半部分,好像還有所缺失,所以我知道他不是我的主人,不竟我很難相信自己的一切只有灰暗慘淡的內容物,我決定繼續追尋,我又溜進了幾個在安老院中徹夜難眠的白頭腦袋裡。

.

我只是一絲乘載著思念的意識形態,一縷懷念著過去的繆思,一股回溯的衝動。

我被不同人的思緒告知自身價值,我只是紅土大地的一點微塵,卻因腐敗,戰爭而被爭奪,被割讓。在日不落的統領下,我被開發,被改革開放。我從三千六百多人孕育出至今的七百多萬,由當時漁光閃閃的簡樸村落,發展成今天的國際金融中心。

.

不經不覺間,我已巡迴探索了幾十人,當中大多都上了年紀。果然是人到黃昏多感憂。

之後,我又窺探了幾個夜央未寐的沉思者。

最後,我飛過了海灣,擁抱過海浪,讓滋潤清涼的晚風帶引我,來到了一間沙灘旁邊的小木屋,我被擱置在木屋的玻璃窗戶外。我累了,我想睡。我想帶著這些沉重的歷史睡去。

.

可是,我發現了她。

.

她是一位年歲越過大半世紀的婆婆,但看上去卻是和顏悅色得令人動容,正透過窗戶翹首眺望著岸頭的波光,此情此境就似是老婆婆對於信仰的執拗,默默地守望著遲歸的旅人。

.

我隨著她的目光竄入她的深沈思緒當中,裡頭滾動著的是溫柔暖和的春日氣息,蕩漾在充滿光與愛的時光隧道裡。有兩小無猜在分享冰糖葫蘆的甘甜青澀味,有剛好新鮮出爐的蛋撻香氣,有初次約會品嚐充滿人情味的冰室奶茶的滑溜感覺,有戀人相約到荔園遊樂場嬉鬧互逗的腼腆情節。這些瑰麗片刻都是婆婆與戀人年輕時的甜蜜回憶,果然,珍藏唯美的回憶足已讓人樂透半生,亦與此同時地不多不少地印證了老香港懷舊情愫的種種美好。縱然老婆婆已然忘記其他一切所有。

.

啊!我終於徹悟了!我不是哪一個人的思念,也不是哪一個人的緬懷。我,不只屬一人。我是老一輩港人的繆思與回顧,是昔日老香港的光輝歲月,是這小小漁港的核心價值,是大家的集體回憶。

.

所以我既沒有所謂主人,也不會消失。我將化做永恆。我就是這片土地的思念,我與這片港灣同生,只要這世上有人記得起此處彈丸之地,記得起它也曾閃爍璀璨過,那便足夠了。

.

當有人想起我的時候,我也自然會屬於他。當你們想起我的時候,我就屬於你們。我是令人念惦的。我是歷史。我是令人念念不忘的香港歷程。你們的懷緬成就了我。而我,不過爾爾。

IG:https://www.instagram.com/sylvansstory/

FB:https://www.facebook.com/sylvansstory/