陰冷的季節,天空是渾然一體的灰暗,風聲聽著像刺耳的尖嘯。密集又細長的雨水如針芒瘋狂傾瀉而下,每一根都竭力穿透寒風,以最大的惡意刺破枯黃的橡葉,鑽進目光能及的每一處。這荒涼陰暗的森林中,聽不見鳥鳴,或者狼嚎,甚至於蟲子那窸窸窣窣的動靜。只有風和雨,以及偶爾一道帶來熾白亮光的閃電。

詭異的是,如此死寂之地,卻突兀的存在著一間殘破不堪的水泥屋子。那屋子四四方方,屋頂是毫無修飾的平面,而且明顯日久失修,連同附著的四面牆壁都滿佈裂痕。大量早已枯死的藤蔓從裂縫探出,糾纏著慘白的水泥屋子,至死不休。

其中一面牆壁上有一扇小木門,門也破破爛爛,缺了一只不規則的角,搖搖晃晃。暴雨伴著尖銳的風從那破洞湧入,灑了一地的水,卻並未沾染家具。或者說,沒有家具可供沾染。

屋裡幾乎是空盪盪的,正對著門的白水泥牆上有三個圓形的小洞,大概相當於窗戶,微弱的光線從中透入,讓屋裡不至於五指不見。順著微光而下,赫然有一個正方的,以圓鐵柱構成的牢籠。

處在了無生氣的森林中,仿佛隨時崩塌的破屋中,那鐵籠竟是光潔如新。這不合理,然,現在值得驚訝的並非此事。仔細看看,鐵籠子的角落處,有一團陰影,有頭顱,有四肢……那是個人,而且有呼吸,雖然微不可察,但他確實在抖動,輕輕的。

原來,並非全無活物。

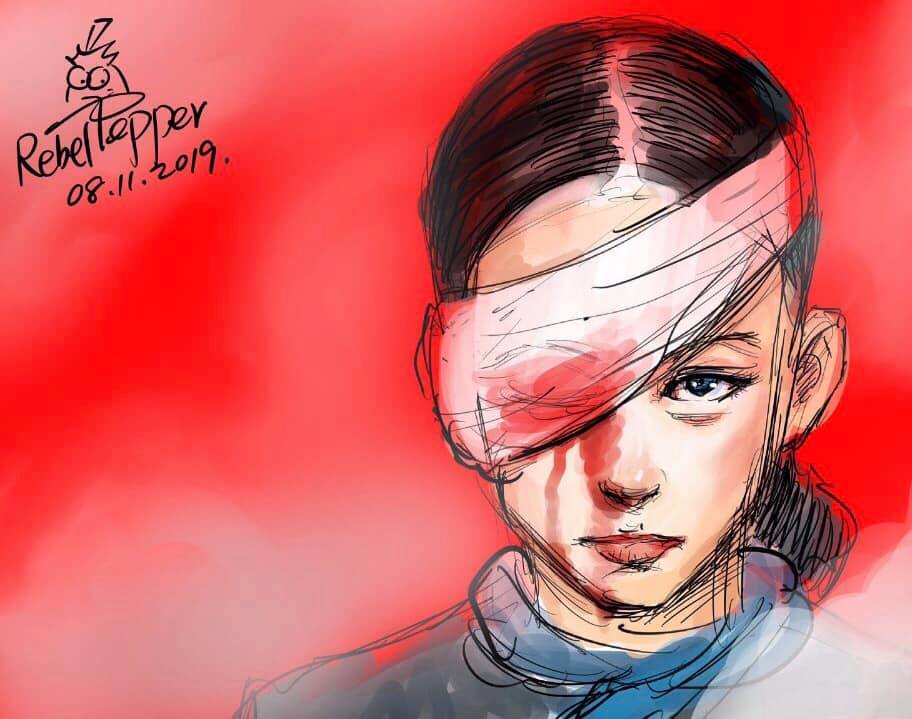

那人皮膚蒼白,跟身後的牆壁一樣白;身體狹長而瘦削,微微起伏的胸膛形似裹著皮膚的骨架;黑髮長及肩,被頂上淌下的雨水,以及門口灌入的狂風弄得無比凌亂。

他緩緩抬起腦袋,額前的髮絲滴著水,順著眉頭淌到眼角,那雙眼沒有神采,漆黑而空洞,盯久了仿佛會被攝入深淵。

「你找到了我。」

他的嘴唇很薄,開口後立刻又緊緊抿著,變成一條弧線。

等等,甚麼?

他的嘴角勾起了,那是笑容嗎?可眼神卻不像。

你是誰?

「重要嗎?」

看來可以交流,只是態度不怎麼配合。也罷,跟身處這種環境的人還有甚麼好計較的。

是誰把你困在這裡嗎?

「困?不,是釋放。」

他的聲音很弱,帶點嘶啞,卻也不算難聽。但說的內容很是莫名其妙,而且沒有分毫情緒。

好吧,那有甚麼能幫你的嗎?例如帶你出去?

「你知道這是甚麼地方嗎?」

又是一個答非所問。這不就是荒涼又環境惡劣的森林裡嗎?老天,這家伙大概是個精神病吧?

「你知道你為什麼在這裡嗎?」

問夠沒有啊你,我……嗯?對啊……我為什麼在這裡?

「你看看……」

不管他想讓我看的是甚麼,我現在看到的,是他那雙空洞的眼睛閃爍著瘋狂的光芒。嘴角扯起的弧度更大了,這次,我能肯定那是笑容,但絕對不友好。

「關上門吧。」

怎麼可能!我要離開,不管你是甚麼,我要離開!

「知道嗎?這片森林沒有春天、沒有陽光、沒有生命,最重要的是……沒有出口。又冷又黑又可怕,關上門,多少能擋點風雨。」

這是甚麼不知所謂的……嗯?人呢?為什麼欄柵後面是牆壁?

「轉過頭來,愚蠢又執著的家伙。」

我聞聲轉頭,看見他了。我和他之間依然隔著一排光潔的鐵柱,但為何他身後是一扇破了洞的木門?

我在鐵籠裡。不知道甚麼時候我和他位置互換了。奇怪的是,我並不感到恐懼。

「因為你有屋子,又有鐵籠。說過了吧?關上門,多少能擋點風雨。」

盡管不覺得害怕,但這裡真的好冷好黑,好難受。我該如何離開?

「等著吧,總有一天會有人帶你走的,愚蠢又執著的家伙。只是現在……我先行一步了,哼哼。」他反手關上門消失了。

這裡真的好冷,我瑟縮在牢籠的角落處,刺骨的雨水從上方的圓孔落下,打在我的身上、頭髮上。

我顫抖著合上雙眼,靜靜的等待著……

.jpeg)

.jpeg)