✒

近來,我不斷地思念一個人,他揮之不去的身影潛藏在我腦海的最深處,時不時呈現模糊的黑影輕輕靠近我,觸及肩膀的剎那間似泡沫爆破,七彩而冰冷的碎沫狠摑我一個火辣辣的耳光,頭顱自覺偏向一邊,又繼續思念。

午夜夢迴之際,半清半醒之間,眼簾僅張開了二十度。落在脖頸的髮絲有意無意細撫肌膚,我癢得慌。

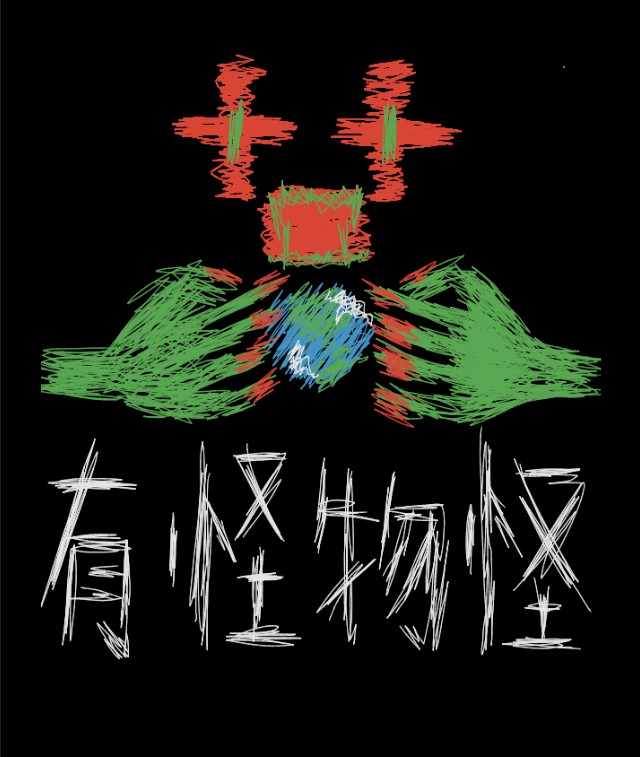

骯髒、美麗、恐怖的秘密,莫過於是我喜歡你。

製造夢的人又怎會使我如願以償?我愈發狂愛你,他愈不給我看一丁點。造夢者最喜歡看我痛苦,看我在他的夢裡跑七千公里馬拉松,由天堂跑到地獄,僅是半柱香的時間,我喘不過氣地彎腰撐膝,驀然,你的背影竟鮮明地出現在我幾步之內!如沐晨光,唇角揚起淺笑,於海旁欄杆處休憩,我第一次和你這麼的近!──你如一道甘泉涓涓流過,可視而不可即,我多想奔過去只取一瓢飲,但我怕你消失得無影無蹤,世界又徒留我一人。

我伸手,發現我的手枯萎了。臉上的皮膚也逐漸龜裂,露出醜陋的血肉和圓滾滾的眼球,雙腳被鎖在原地不得行前一步,背後的杳冥升起萬縷青絲緊纏我每寸肌膚,我開始拼命嘶吼,髮絲有意識似的登時衝入喉嚨,將聲帶重重封鎖。

我在那細小的角落要窒息了,他終究沒發現我。

貪婪如此、貪婪如此,原來我還是人。我舒了一口悶氣,仍舊躺在床上遠望窗框,掛在牆上的暗影框住我的接近病態的依戀,方讓我看起來比較克制內斂。