現在已是凌晨二時,毫無睡意的我又拿起床邊的手機。

螢幕的光線在漆黑一片的房間顯得格外刺眼。

我瞇起雙眼打開手機內的相簿,滑到最底後便看到這手機拍攝的第一張照片。

照片裡是我和一名女孩在機場的合照。

嗯....該怎麼形容呢?

彼此都擠出禮貌的微笑,維持適當的距離。

就很像是兩個不太相熟的朋友在機場替對方送別時,例行公事般的尷尬合照。

旁人眼中大概會這樣想吧。

但我倆...不!應該是只有我才知道這相片背後的故事吧。

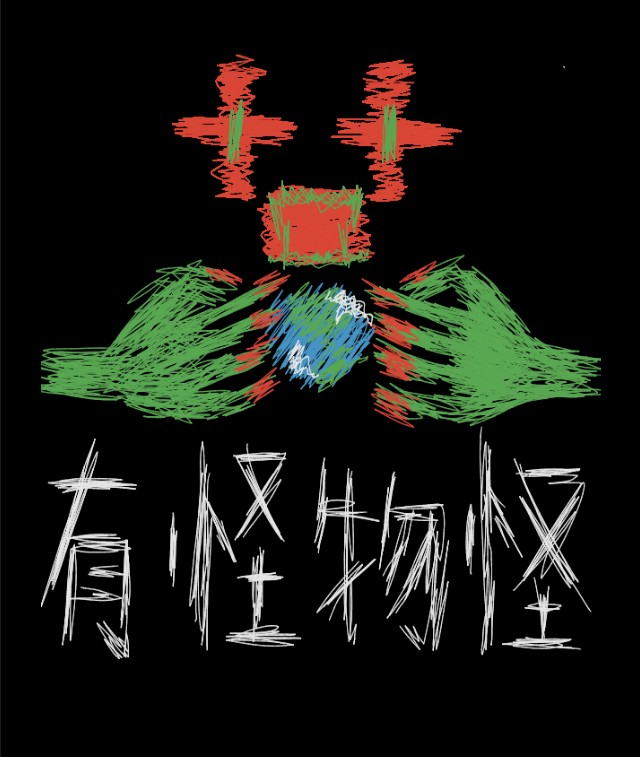

接下來要說的事也許很像瘋言瘋語,但這是一個真實存在的故事,一個關於我和她幸與不幸的故事。

說起來也大概過了八年多吧,中六那年我在機緣巧合的情況下獲得一種神奇的能力。

當年我把這個能力稱作「幸運兒」。

幸運兒的能力,簡單說就是我能夠把內心的想法成真。

發動方法也很簡單,只要在心中默念希望發生的事便可,這個過程我暫稱祈願吧。

但這當然是有限制的,要不然我的邪惡念頭應該壓也壓不住。

第一,幸運兒的受體只能是別人,第二,任何對受體有惡意的想法都無法實現、第三,成功發動後我會受到相反的後果。

具體來說就是讓對方幸運而自己則不幸。

當初尚在摸索能力的階段時,可捅了不少婁子。

有一次我替好友祈願她那骨折的右手能在學界比賽前康復。

結果她用右手在比賽中瀟灑地攻下三十分,而我則纏起厚重的石膏在場邊替她吶喊。

有一次我祈願腸胃炎的弟弟能順利出發去他期待已久的校外旅行,結果自己則在急症室悲鳴了一整晚。

還有許多的祈願是我已經想不起了,我也不是那種相信施比受更有福的人,單純是我同情心泛濫吧。

看到別人失落的樣子我總是按捺不住內心的想法,特別是自己認識的人,我總希望大家都能幸福安好地過每一天,有時候我也覺得自己挺天真的。

但這個能力也令我感到自己的價值,為我那平淡且無意義的生命添上一絲色彩。

又有一次,我在九龍城碼頭遇見正在飲泣的她。

女孩那不吃人間煙火的臉龐下是空洞且灰白,就像一張不曾被外界染上色彩的白紙般。

即使我倆閒時會聊天,也蠻搭得上話,但我對她的認識也僅止於外在。

好吧,我也許從別人口中得知了一些她的秘密!

但我仍絲毫無法走進她那刻意封閉的內心。

那天也是我第一次看到她真實的情緒,第一次看到染上色彩的白紙。

女孩沒有多說甚麼,只是伏在我的衣襟流下源源不絕的淚水。

我心裡大概知道原因,只是也不好說出來。

女孩名叫辛如夕,我總猜想她父母是不是希望她像《青玉案》中的女孩一樣能不與世俗同流合污。

她確實做到了,但比起待在燈火零落的地方,偶爾到張燈結綵的街上逛逛難道不好嗎?

「希望女孩能夠得到幸福」

這是我當時腦子一熱下的祈願內容,事後回想起也不禁替年少的衝動給捏一把冷汗。

祈願的內容也許可以稱為更貼合一些,例如做真正的自己,不受別人束縛甚麼的。

雖然對我來說也沒好到那裡去,但對她來說至少更有用吧。

但配合十八歲這個年紀的思維,這好像又說得過去就是了。

不知是能力失效還是天公做美,女孩在不久後就開始了一段新的戀情,而我也沒遇到副作用。

雖然幸福的定義並不單指男女間的戀愛,但祈願時我內心所想也就只有這個意思。

交往初期,女孩總愛問我為何總是愁眉苦臉。

我坦言對自己沒有信心,害怕會失去女孩,更害怕餘生找不到比她更愛的人。

於是我用婉轉的方式向她作了一個假設。

女孩聽後捉緊我正在寫日記的右手,看著我說:「未來的事誰知道,但要我變得幸福是很麻煩的,至少你也要變得幸福才行。」

女孩的說話像陽光般穿過烏雲,一道溫暖的光線直直照在我的臉龐。

「能夠讓她幸福就是我最大的幸福」我在日記上如此寫道。

至那天起我就不再使用「幸運兒」,畢竟我內心仍是顧忌上次的副作用。

但命運總是會讓人措手不及。

就在畢業前的一星期,家裡出了意外。

弟弟在放學途中被一輛失控的貨車給捲進車底,陷入昏迷狀態。

據醫生所說再活下去也只是植物人的狀態般半死不活。

我仍記得當時兩老在病床前癱軟的模樣。

那時我不禁將弟弟的意外與自己掛勾,認為當初祈願的副作用是轉移到他身上。

就算理性告訴我這是不合邏輯的,這只是一次單純的意外,但我就是止不住這念頭。

看著床上的弟弟,本來搖擺不定的心漸漸堅定,罪惡感亦被打磨成鋒利的刀刃,慢慢往腹腔處靠近。

「要我變得幸福是很麻煩的,至少你也要變得幸福才行」

女孩當初的說話在我腦海中不斷環繞,緊握刀刃的雙手又變得猶豫不決。

但原來最難的只是決定那一剎那。

看著病房突然擠滿醫生和護士,那刻我沒再多想了。

對不起,雖然這不是一場文字遊戲,但希望妳能找到真正的幸福吧,這樣我也會感到幸福。

「希望唐致吉能從昏迷中甦醒,正常地生活下去」我心中如此默念道。

不久後,一個震驚世界的醫學奇蹟出現了。

致吉醒來那天,我艱難地開口向女孩提出分手,沒有甚麼拉扯糾纏,只有兩個淚流滿面的人互相走遠。