倏忽一顫,我從夢中猛然醒來。

已然忘記夢境內容,卻殘留著夢中的感覺——自重自愛,有如懂得愛情的單身女人。

終歸清醒了。原來我不知不覺倚著車窗入睡了,幸好親手製作的小禮物依然在我手心間安靜待著,沒有掉到地上去,不然我連日的心血就會白白浪費掉。

我望望手錶,估計尚有一小時車程。

他的住處就像他的心,遙不可及。明明市中心有大量便宜又實用的租盤,他偏偏喜歡住郊區。我每次邀約他外出,他總是以路途遙遠為由推卻。現在我反客為主,倒過來主動找他,看他還怎麼拒絕!

不要面子?是的,我就是如此沒有矜持的傢伙!誰叫我真的很愛他!

想起他的臉,我傻傻笑了。直至巴士的輪胎被不知名的硬物絆了絆,整個車廂狠狠的晃了晃,將我的心神晃回現實世界。

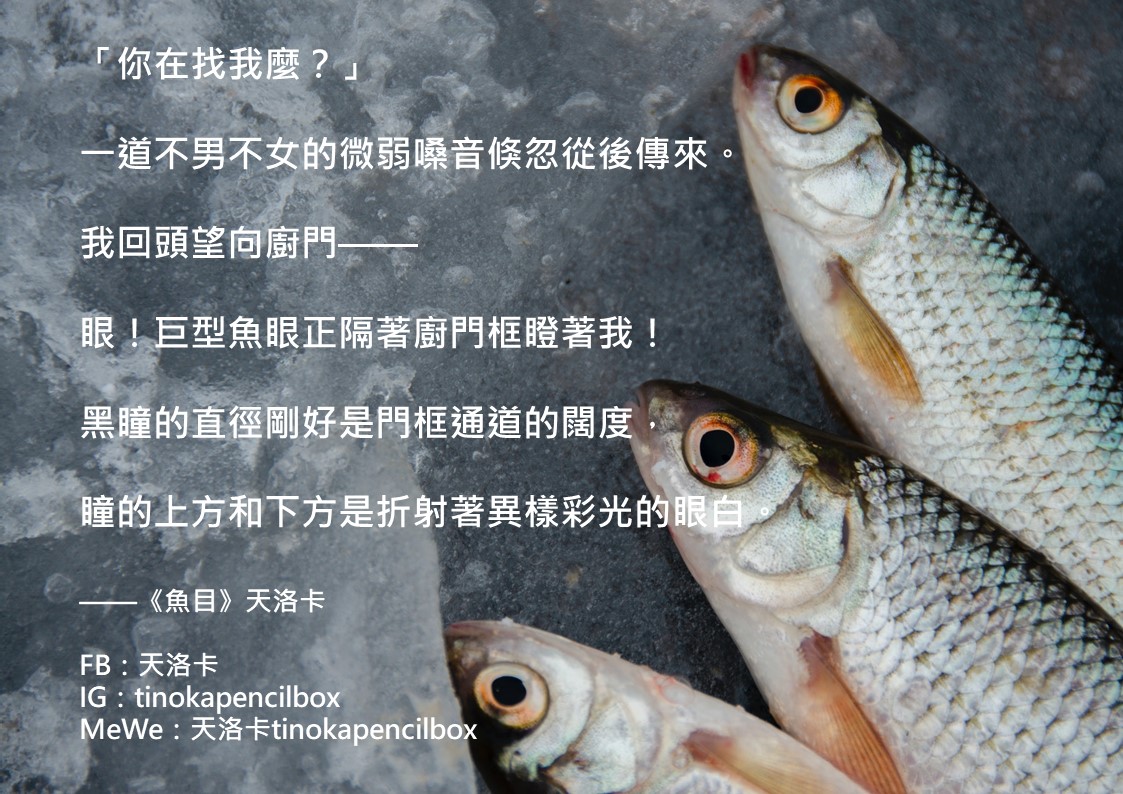

鄰坐的大嬸抱著微微腥臭的菜籃打盹,籃裡膠袋內的半死活魚偶爾一彈一跳,可能會將膠袋表面的鹹鮮海水濺到我身上。對面卡座的兩個胖嘟嘟小學生不斷講幼稚黃色笑話,嬉鬧聲煩人又羞人。加上滿車乘客的酸臭汗味和悶焗的空氣,所有令人心煩的元素頃刻間混在一起。

我被動又主動地側臉往窗外望去,不自覺將小禮物握得更緊。

嗯,這是我唯一可以做到的。

倏忽一顫,我從夢中猛然醒來。

已然忘記夢境內容,卻殘留著夢中的感覺——忐忑不安,有如準備向心儀對象表白。

終歸清醒了。原來我不知不覺抱著大背包入睡了,幸好包裝精緻的賀禮依然穩妥夾在我身與大背包之間,沒有掉到地上去,不然他定會以為我是故意在他的婚禮上鬧事。

其實收到他的喜帖當刻,我有強烈衝動去破壞他的婚禮。惟冷靜過後,我反倒恨自己、怨自己——明明事隔多年,怎麼我還如此在意?

未忘情。這是唯一的合理解釋。

為免其他人發現我的心思,我不得不硬著頭皮前往觀禮。

我望望手錶,估計尚有半小時船程。

是日烏雲密佈,風雨交加,船身隨著波濤起起伏伏。我驀地憶起自己曾伏在他的胸膛上,嗅著帶有菸味的鼻息,聽著那規律的心跳聲。心跳、鼻息、胸膛、船身、波濤共享同一節奏,起起伏伏、起起伏伏、起起伏伏……

我輕嘆一聲,打斷那亂人心神的催眠節奏。

嗯,這是我唯一可以做到的。

倏忽一顫,我從夢中猛然醒來。

已然忘記夢境內容,卻殘留著夢中的感覺——自欺欺人,有如參加舊愛婚禮。

終歸清醒了。原來我不知不覺枕著頸枕入睡了,幸好那手提膠箱依然安放在我的坐椅下,沒有滑出來,不然內裡的三個瓷娃娃定會全數碎成垃圾。

相愛三年,我每年親手燒製一個瓷娃娃給他,因為他曾盛讚我的瓷娃娃天下無雙。後來我知道那全是花言巧語。對他而言,我的瓷娃娃從來只是垃圾。

我望望手錶,估計尚有十五分鐘機程。

我向空姐要一杯橙汁。她奉上化學合成的假橙汁。假的橙色,假的果香,假的味道。假得徹底,假得光明正大,我喜歡。我細嚐它的假,正如我曾細嘗他的假。他的假滲著真,他的假偷偷摸摸地偷走我的心。

我舉杯一飲而盡,盡力消化它的假和他的假。

嗯,這是我唯一可以做到的。

倏忽一顫,我從夢中猛然醒來。

已然忘記夢境內容,卻殘留著夢中的感覺——剛強獨立,有如走出失戀陰霾的過程。

終歸清醒了。原來我不知不覺伏在工作枱上入睡了,幸好那包裝瓷娃娃的禮物盒依然完好,沒有被壓歪。

我每年都會燒製一個瓷娃娃。如果我有伴侶,我會將瓷娃娃送他;如果我是單身,我會把瓷娃娃留在身邊。今年的瓷娃娃去向未明,因為我有暗戀的人——我打算今天帶這瓷娃娃向他表白。

我望望掛鐘,驚覺只有七分半鐘趕往車站。

我匆匆更衣妝扮出門,誰料途中下起傾盆大雨來。沒有帶傘,我彎身將禮物盒護在胸前,一股勁兒衝往車站。正在車站排隊的兩個小學生看見我的狼狽相,忍不住笑得前仰後翻。我不介意他們的嘲笑,只怕心裡的他會認為我異相。

不!絕不能有此想法!

無論如何,總得要用最好的姿態和心態示現人前!

我揚手拍掉掛在髮梢的雨珠,細心拉整衣衫和裙子,用紙巾抹去黏附腳踝的微濕灰塵。執整以後,我回望兩個無禮的小傢伙輕蔑一笑。

嗯,這是我唯一可以做到的。

.jpg)