秋天是芒草的季節。

村落邊緣連綿不斷的大片芒草正盛開著。放眼望去,柔軟的銀絮輕巧地浮在金黃草桿之上,隨風搖曳。

在這片眩目的銀色海洋中,有誰靜靜地站著。她竭力睜大眼睛去看,可陽光太熾烈......

回過神來,入目所見仍是辦公室毫無生氣的白光,和收拾到一半的雜亂桌面。絲婭眨眨眼,放棄了整理,轉而把所有雜物盡量往抽屜塞。反正她只是放幾天假而已。

抽屜再也塞不下東西了,她看著空了七分的桌面,竟感到幾分陌生,也讓她留意到平時忽視的東西。她拿起桌上角落的一隻小羊模型,輕輕拭去表面的灰塵,現出芒草暗黃的色澤。

我什麼時候有隻芒草小羊了?絲婭想了一會,也沒記起小羊的來歷。她順手把模型揣進口袋裡,伸了個懶腰,轉身離開這死氣沉沉的空間。

秋天是回家的季節。

老家裡母親在準備晚餐,熟悉的味道充斥著房子每一個角落。絲婭放下行李後,進廚房和母親打了個招呼。

「吃過了麼?」母親扭頭看了她一眼,便繼續切菜。

「吃過了。」

「這幾天好多年輕人都回來了。」

「祭典重要嘛。」

「未來都交給你們這些小孩子了。」

「媽,我都二十四歲了。」

「二十四歲也是可可鄰。」

深知糾纏下去不會有結果,絲婭聳聳肩,到屋外四處逛。

村內沒什麼人,也沒什麼色彩繽紛的裝飾。祭典的重點在於歌舞,大夥應該都在哪裡練歌吧?

本是想去找他們的,走著走著,卻走到村落的邊界,再往前便是進山的路了。大片大片的芒草分隔開村子和山,也不知是誰在打理這些芒草,甚至有沒有人在打理。

小時候總被禁止越過或接近芒草,大概是害怕小孩在山裡迷路吧。可是如今想進山也不行,芒草會割人。

絲婭沿著邊界走,希望找到相對沒那麼茂盛的缺口,但以失敗告終。難道要自己清一條路出來?那可是犯禁忌的。她苦惱了一會,突然醒悟過來,拍了拍腦袋。自己在想什麼呢?山裡有什麼好看,非得想辦法過去?

瞎逛了好些時間,天色漸暗。絲婭回家時遇上了剛練習完畢的大夥,認出她的人馬上熱情地揮手。

雖然她已十年沒回過來了,但小時候和同齡人玩得很熟,沒花多少力氣便將眼前人都認出來。久別重逢,感情卻沒變得多生疏,呼吸著和童時一樣的空氣,踏在同樣的土地上,大家彷彿還是當年在村裡四處嬉鬧的可可鄰。

在家吃過晚飯後,絲婭和大夥在村內的空地席地而坐,喝著各家長輩自釀的酒,閒聊敘舊。

阿雄以前是個小領袖,現在當了老師;小葵以前總追著阿雄要嫁給他,現在卻找了個女友。

「話說,有誰沒回來嗎?」絲婭問道。

「都回了啊!」小葵答道:「十年一次的大祭,都要回來的。」

絲婭呷著濁酒,環顧在場的眾人,總覺得少了誰。

「我記得有個男的......」她遲疑道,挖著腦內零散的片段:「矮矮黑黑的......」

周邊人爆出一陣笑聲:「那時誰都是又矮又黑的啊!」

「也是。」絲婭訕訕一笑。

後天祭典便要開始了。父親拿了當日要穿的衣服回來。

趁著雙親都在,絲婭問他們:「你們記得我小時候有和哪個男生玩得特別熟的嗎?」

「阿雄嗎?」父親猜道:「你們都愛追著他跑。」

「不是啦。」絲婭仔細回想:「沒有一大班人的,就我和他自己玩。在很多芒草那邊。」

「不準去芒草那邊啦!」母親責道:「都不怕被抓走哦?」

「都以前的事了。」絲婭沒好氣道。

「對啊。」父親幫腔道:「被抓了也會還回來的啦。」

母親狠狠地瞪了他一眼,兇得他馬上噤聲。

看來是沒戲了。絲婭低頭看著手上深紅的衣服,暗暗嘆了口氣。難道自己記錯了?抑或那個男孩只是自己想像出來的?

盛大的祭典終於開始。傍晚時分,村中長老念誦完晦澀的禱文後,便輪到年輕一代圍著火堆載歌載舞。根據傳統,歌舞要持續到天黑為止,青年會自行分幾批,輪流上場。

絲婭在都市養尊處優地生活了好幾年,跳了兩三輪便有點吃不消了。她靜靜地坐到稍遠的地方,看著眾人盡情歌舞。祭典的歌舞都是特定的,節奏奇特,歌詞寓意深遠,舞步優雅多變,看多久也不會膩。可她卻想離開一下,去一個沒有人聲的地方。

趁無人留意,她悄悄溜走,也不知道該去哪裡,胡亂在村裡繞圈,任由雙腿作主。

兜兜轉轉間,大片澄黃重現眼前。頂端花絮在斜陽的映照下染成橙黃,美得叫人窒息。絲婭停下腳步,把此等美景盡收眼底。

然後她看見,遠方的芒草群中站著一個人,從體型可辨是個男性,但看不清面貌。儘管如此,絲婭很肯定,這幾天自己在想的人就是他。

芒草長得很茂盛,草桿邊緣的鋸齒不費吹灰之力就能在皮膚上劃出一道道口子。可她沒有一刻遲疑,小心翼翼地、緩緩地靠近著。

男生待她走至面前,雀躍又自然地牽起她的手:「你來了。」

絲婭不肯定以前有沒有見過他,可她並不抗拒此等親暱。她細細觀察男生的面容,卻依然想不起什麼,唯有問道:「你是誰?」

男生現出一絲失望,但很快藏好,笑道:「我們以前常常一起玩的。」

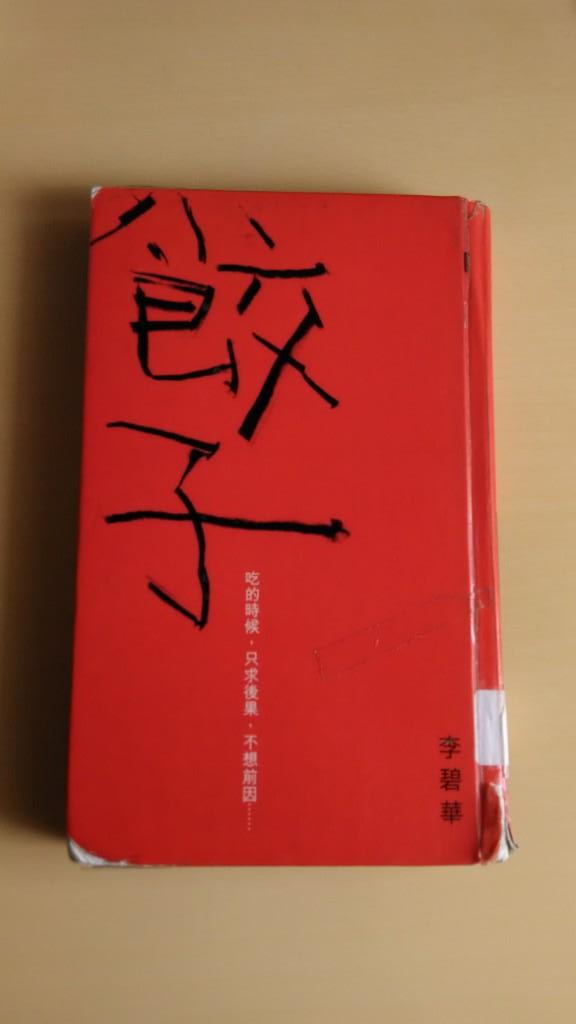

絲婭聽到後,下意識地取出口袋裡的芒草小羊。

男生一看,笑得更為燦爛:「看來你也沒完全忘記我嘛。」

「這隻小羊......是你給我的?」

他點了點頭。

「可我還是什麼也記不起。」

「你會記起的。」他低聲道。

他很難過,縱使神情沒有多少改變,可絲婭就是知道。

「你明天還會在這嗎?」她輕聲問道。

「嗯。可是後天就要走了。」

「明天見。」她放開了男生的手。

「明天見。」男生莊重得像在宣誓。

轉身離開時,絲婭突覺這幕似曾相識。

暖水由頭落下,沖刷掉一身的疲累,流經手臂時刺激到一道道微小的傷口,痛得絲婭打了個哆嗦。

傍晚的會面仍徘徊在腦中。她盡力搜刮腦裡對男生的記憶,卻徒勞無功,不僅如此,連帶其餘的童年回憶都一併變得模糊了。

之後她做了個夢,夢見男孩牽著她的手滿山跑,跑到氣喘到不行時,便就地躺下;才躺了沒多久便開始了一場摔跤,扭來鬧去地壓壞了一地花草。

玩得忘我之際,男孩卻突然說:「我要回去了。」

「為什麼?」絲婭伸手摘下夾在他頭髮間的一根青草。

「門快關了。」男孩用力抱了她一下:「下次門開的時候,我還會來找你的。」

翌日傍晚。男生站得比昨天更遠了。絲婭早穿了長袖衣褲,不用再怕被草割到。

「我夢見以前的事了。」她單刀直入。

「你想起來了?」

「你總是出現幾天,然後消失好久好久。」她的語氣意外地哀怨,連自己也嚇了跳。

「抱歉。」男生道,摸了摸絲婭的頭。

「你可以來我家吃晚餐。見見我的朋友和家人。」

「我......不能。」男生望了望及腰的一片澄黃,歉道。

「為什麼?」

男生默不作聲。

「你常常說門要關了。」她猜道:「你不是這個世界的人對吧?」

男生猶豫了好一會,才緩緩答道:「不是。」說罷,一臉擔憂緊張地看著她,深怕她會轉身逃跑。

可絲婭並不驚訝,大概她早知道了,不過是忘記了而已。

「你不怕嗎?」

「你會傷害我嗎?」絲婭反問道。

「永不。」

當晚她又做了個夢。

她到了一個奇怪的世界,無論是天空、動植物,連空氣的氣味都和她認識的不同。

入目所見的一切都顯得無比新奇,引得她如嬰兒般四處張望。男孩就在她身旁握著她的手。他身後多了一條毛茸茸的尾巴。

「別怕。」

「你在,我不怕。」

起床後,絲婭腦子亂得很,但很清楚胸腔中那股強烈的感覺是什麼。最後一塊丟失的記憶拼圖伸手可及。

父親在吃早餐。絲婭一坐下便問他:「你之前說被抓了也會還回來是什麼意思?」

父親先是看了母親一眼,見她面無異色,才道:「你十年前失踪過一次。大夥找了一番,發現芒草叢間有一條小徑,於是覺得你是被矮靈帶走了,長老辦了個召魂儀式,才把你弄回來。」

「之後你忘了很多東西,我們也把你送到城市裡。」母親接道:「本想裝作沒事發生過,但要走的總要走的。」

「媽,我不會——」絲婭發覺自己無法說完這句承諾。

再度橫過一重又一重的芒草,絲婭莫名想起那尚未收拾整齊的辦公桌。

街角新開張的餐廳還沒去過。

電費單馬上要截了。

瑣碎之事多如砂礫,把她淹沒其中。

她回到男生面前,張口卻是:「我不能跟你走。」

頓了頓,補上:「現在不能。」

男生沒作聲,一副早預料到的淡漠神情。

「對不起。」絲婭低頭道。

「沒關係。」男生輕輕抬起她下頷:「再讓我看看你。」

絲婭直視對方漆黑的雙眸,下了個決定,問道:「下次門開還是十年後吧?」

「嗯。」

「到時候我跟你走。」

夕陽終於沉入地平線下,最後一絲陽光亦被群巒所隔,男生獨自步入暗沉的山林,消失在絲婭的視線中。

「我想回家了。」新鮮感褪去後,不安越發濃重,尤其看著男孩和這世界的居民言談甚歡,她開始害怕自己會被撇下。

「可是......」

「敖菲爾,我想回家。」絲婭哀求道。

「好。」

二人回到芒草的彼端。敖菲爾本想送絲婭回村,卻驚愕地剎住腳步:「他們把空隙填上了。」

絲婭聽到他的話,卻理解不了,猛烈的睡意把她吞噬,使她無法思考:「敖菲爾,我好睏。」

「我不能、我不能送你回去。」他徬徨道:「我走不過去。」

絲婭只想睡覺,倚著男孩慢慢滑下去。敖菲爾只得把她放在地上,默默守著。

一段時間後,喧鬧聲由遠至近地傳來,領頭的是一種半歌半誦的奇特禱告聲。

是時候離開了。敖菲爾凝視著絲婭的睡顏,溫柔道:「你睡醒後,應該會忘了很多事,也可能會忘了我,可是不要緊,十年後我會來找你,你也會回來我身邊。」

「絲婭。」他輕聲喃道,把這兩個字刻在心裡。

期待總是伴隨著恐懼。他等了這一天太久,為這一天準備了太久,他不知自己能否接受一切化作泡影的結局。

再度穿過異界門,無論經歷過多少遍,他仍適應不了那種脫力感。

懷著忐忑走過樹林,恐懼逐漸拖慢了他的腳步,可他不能停下,更不會回頭。

步出山林,視野豁然開朗,連片芒草一如既往地茂盛,白絮黃桿順著微風輕擺。

在這片溫暖的銀色海洋中,她靜靜站著。

秋天是結伴遠行的季節。