仲夏夜裏的悶風,吹進貼滿各色便條貼的隧道,隧道內一對男女依牆而坐。

「你不害怕嗎﹖」男孩看着牆,像是自言自語地說。

「我今天忍不住上網查查,原來每隔一段時間,就會有守夜人被傷害,有拳毆、有鎚打、有刀斬,或許再下次就是出槍了。」女孩抱着雙腿,露出倔強明亮的眼。

「你是說雷射槍還是子彈發射器﹖」男孩笑說。

「我現在手頭上還未有資料。」

「接得挺好,就是欠了些依依呀呀,味道有點不對,就像那些年份不對的催淚彈。」

「或許這樣很傻,有時我還真不想這個夏天完結,」她輕輕撫平旁邊寫有香港加油的便條貼說,「我很怕最後發現一切都是徒勞無功,只換來一個個同伴被捕受傷,然後看着香港變成一個陌生的地方。」

「可是我們身邊依舊是熟悉的人啊。」男孩握着女孩的手說。

「要是這次輸了,我們還是移民吧。」女孩說。

「移民台灣算是容易的,只要一百五十萬資產就可以。不過我們倒要想想在那裏怎樣謀生。」

「我們可以開個小店,要不然寫寫稿,總有辦法過活的,」女孩說,「這兩個月香港改變了太多,不論最後結局如何,我們這一代已經註定無法再跟政府及警察和平共處。」

有一個穿着背心拖鞋,拿着麥當勞外賣袋的男人走進來,停在牆前凝神細看。男孩看看手錶,已經是凌晨兩點多。

「如果想寫點東西,便條紙和筆就在那裏。」男孩站起來說。

他沒有回話,微笑向男孩點點頭。

這時又有一個背着背包的藍衣大叔走進隧道,臉頰些微發紅,走過時也沒有看牆上的便利貼,只是瞄了男孩和女孩一眼,又看看那個背心男,就從隧道另一邊離開。他經過時能身上是陣陣酒氣。

不久背心男亦走了,臨走前還向他們說了聲加油,他們也輕輕回了句,謝謝,香港人加油。然而幾乎就像是舞台劇過場一樣,背心男才剛在隧道另一頭離去,又再有一個男人走進來。

那是個長髮及肩的外國男人。他穿着白色鬆身長袍,戴着圓框金邊眼鏡,背上是個結他袋,身前掛有一部相機,一蹦一跳走進來,然後駐足在觀看。

女孩站了起來,稍稍靠近男孩說:「這個男有點古怪。」

「不用怕,根據建制邏輯,外國勢力都是我們的人,況且他的裝扮也不像是生事,這男人有點面熟。」

男孩走了過去,用流利的英文說:「你好,這是香港人反對移交逃犯條例的示威活動,如果有興趣,那裏有紙筆,也可以寫些甚麼,幫我們打打氣。」

「其實我已經來了香港一段時間,聽說這裏有連儂牆,所以過來看看。」

「多謝支持,那你隨便看看。有甚麼需要,我就坐在那邊。」

「謝謝你,」外國男人伸出手來,「約翰連儂。」

「一心……甚麼,你叫約翰連儂﹖」一心確切感到男人的手傳來微溫。

「對啊,就是彼頭四那個約翰連儂。」

一心強忍着笑意說:「難怪我剛才在遠處就覺得你很眼熟,失敬失敬,那麼你有到過捷克那個連儂牆嗎﹖」

「當然有啊,不過已經是很多年前的事了。這次我也是因為是盂蘭節(Yu Lan festival)才能重回這裏,有時看到那些警察沒看見人都照放煙,還以為自己被他們發現,最後發覺他們只是單純的浪費。」

「想不到盂蘭節都會影響到你們這些西方靈魂。」一心話中始終有些戲謔意味。

「你們中國人不是有一句說話,就是到了別人的故鄉就要遵守當地禮節,大約就是這個意思。」約翰連儂笑說。

女孩走了過來,一心為他們互相介紹,只是女孩得知他是約翰連儂時,感覺就像這是件正常不過的事。

「你真的相信他是約翰連儂嗎﹖」一心小聲用廣東話問有容。

「這已經是我近來遇到比較不荒謬的事了,」然後有容又轉回英文說,「我很喜歡彼頭四。」

「我不是彼頭四,我就是我,」他頓了頓再說,「事情總會好起來的,到了最後總會是美好結局,現在還很糟糕,就證明還未走到最後。你不覺得這些七色的信念很漂亮嗎?」

「別人都說約翰連儂是左膠(left wing plastic)、是究極和理非,現在我相信了。」有容說。

「我不明白你說甚麼。」約翰連儂說。

「我們只做愛,不戰爭,我還很喜歡你說過的另一句,就是我們只可匿藏暗處做愛⋯⋯」

有容還未說完,約翰連儂就已經接下去:「而暴力卻是光天化日下發生。看來這世界並沒太大改變啊。」

「世界改變了很多,是人沒有改變而已。」

「還是瘋狂的人為瘋狂的意念去統治,」約翰連儂摸摸下巴鬍子說,「千萬不要被當權者激怒,只要沾上暴力,當權者就有辦法對付你,唯一讓他們束手無策的就是非暴力和幽默。」

一心說:「我不同意,要是我們就得眼白白看着同件被捕被虐打,我認為只要是為一個正義目的,暴力還是一個可以容許的手段。」

「暴力無分正邪,只有分合法與非法之分。扣帽子的是政府,那麼你就是在玩他們的遊戲⋯⋯」

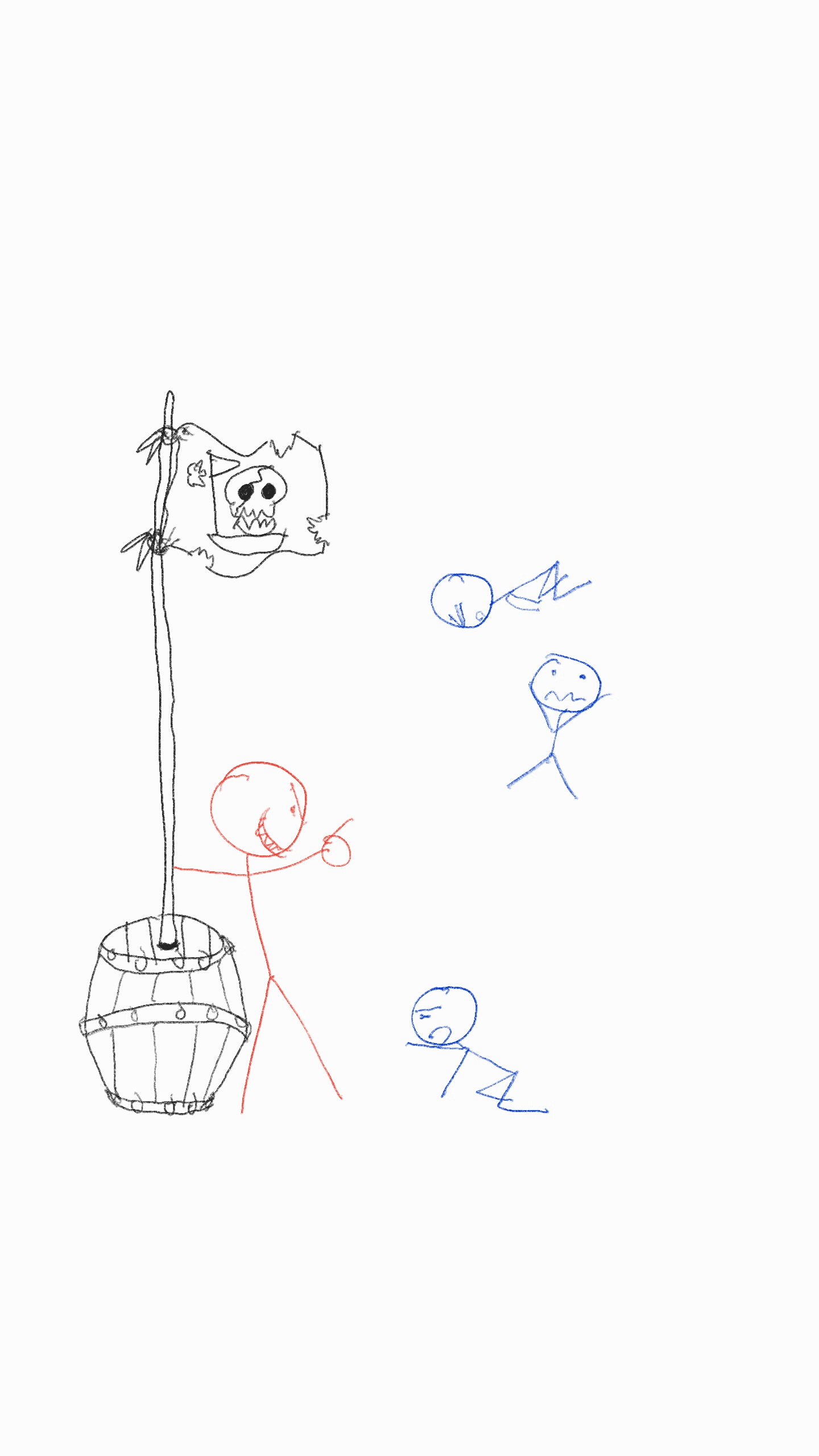

約翰連儂還未說完,只見剛才那個滿身酒氣的男人衝了進來,一刀砍在他手上,被鮮血濺到的便利貼化成一隻隻蝴蝶飛走。

「我忍夠你們這些阻人搵食的害蟲了。」持刀男子轉身就打算砍向有容,有容整個人嚇得整個人站在原地,眼內盡是驚慌。

刀啪的一聲砍在結他袋上,約翰連儂一邊擋着那醉漢,一邊向身後的有容說:「快走。」

一心馬上拉開有容,擋在她身前,蹲好馬步作戒備。怒漢面目猙獰,不停揮刀進迫,約翰連儂靠結他袋作盾勉強抵抗,鮮血沿着手臂滴在地上。

「我們快點報警吧。」有容說。

一心搶過她的電話:「你傻了嗎?現在我們尚算是三對一,報警我們就捱不住了。你在群組叫人下來幫忙吧,叫他們低調一點,不要引到警察注意。」

這時約翰連儂手臂再中一刀,一心正要上前,卻被約翰連儂喝止,「你上來只會受傷。」

「可是⋯」

「不用擔心,」約翰連儂再次擋下男人的攻擊,回過頭笑說,他微笑時眼睛瞇成一條線,「我已經死過一次。」

話音剛落,約翰連儂右腳再中一刀,面容也由原本的從容變成因痛楚而扭曲,他依在牆壁上喘着粗氣,被血沾到的便利貼,不停化成一隻隻飛走的蝴蝶。

醉漢衝向一心和有容,約翰連儂在遠處大喊:「跑!」

只見醉漢突然回手掩着眼睛,一心馬上欺身過去,捉住他手腕扭到身後,再俐落奪刀,另一隻手,撮成刀狀,一下打在後頸,醉漢應聲倒地。

有容馬上收起鐳射筆,從袋子拿出索帶交給一心。一心把醉漢雙手反綁說:「讓他先睡一會吧。」

一心走到約翰連儂身旁坐下,「要找醫生嗎?」

約翰連儂揮揮手說:「已經再沒流血了,況且都差不多天亮,我再坐多一會就走了。早知你們這麼厲害,剛才我就不用白白食幾刀。」

「你不是說你已經死過一次嗎?」

「可是剛才痛得就像要死第二次啊,」約翰連儂爽朗地笑道,「你有煙嘛?」

一心幫他點煙時,圓框眼鏡倒映着那飄搖不定的火苗。

一心瞄了地上的藍衣人一眼說:「所以我們遇上這些事也要和平理性非暴力嗎?」

「那是因為我不會打架,只懂唱歌。」

「所以你真是約翰連儂?」一心問。

約翰連儂沒有回話,只是拿出結他放到大腿上。

鳥鳴讓天色慢慢泛白,藍衣人依舊睡得沉沉。隧道內迴響着結他聲,他們三個坐在那七色牆下,輕輕地和唱着。

「you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.」