天亮,上班。

擠進人山人海的車廂,心竟是難得的平靜。看著人們都在把玩手中的電子玩物,我心中更覺異常的安全。畢竟,好不容易才能擺脫熟人的注意。

車廂一如往常,平穩中帶輕微搖晃,教本已帶睡意的乘客更為昏昏欲睡。有些嘴饞的人,卻不理會廣播的呼籲,繼續進食,令人側目。食物的細碎,像沙子一樣,在人們毫不注意的情況下,悄然掉在地上,再被無意地踏個粉碎。在接著的數個車站,人們再肆意加以踐踏,令碎粉再度粉碎。

到站了,我有意無意地繞過人羣,「不經意」踏中那些有數隻小蟻的食物碎粉。心中,是一陣少有的快意。幕門關上,我回頭望進車廂,想要看看被我蹂躪過的碎粉,但列車卻已行駛中。

看不見,罷。

天黑,下班。

身心俱疲。好不容易才與同路的男同事擠進車廂,繼續講上司的壞話。

「有蟻。」男同事突然指著快由我鞋面爬到小腿的一隻小螞蟻。

我呆了。腦海中一片空白。不!有一個很遙遠的身影。那是誰?我看不見。但……我不想看見……

「啪」的一聲,男同事一手拍在我的小腿上,那隻螞蟻——扁了。

「沒事了!」他笑了笑,問我:「你很怕小昆蟲?」

「不,只是怕蟻。」我感覺到,我的唇還在顫抖,但卻仍勉力一笑。

公司,午飯時間。

甲小姐正在上網看劇;乙先生在打盹;丙小姐外出吃飯去;丁先生仍在享用他那巨型飯盒;戊小姐……

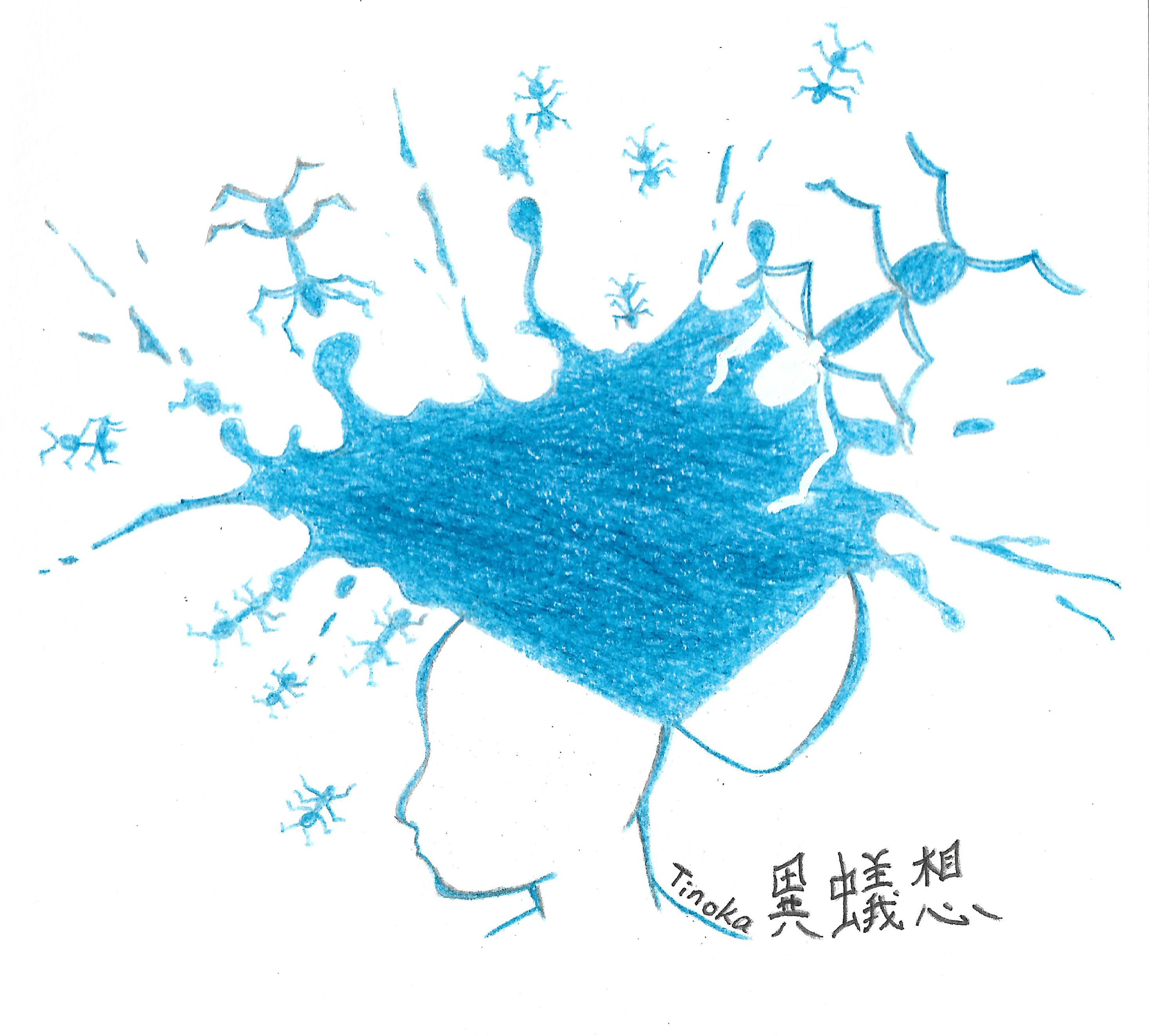

看著同事們的百態,我突然覺得自己和他們一樣,都是很渺小的生命體,小得……有點兒……像……螞蟻。這是我最不想要看到的事,尤其是發生在我自己身上。但大家營役勞碌,不也是只為求兩餐溫飽嗎?那與盲目求存的螞蟻有何分別?

驀地,我看見一隻螞蟻在我手背上路過,但卻沒意識去按扁它。我只是把手輕輕放在枱面上,讓它自然而然的爬走。看著它在牆角消失,我感到自己也消失了似的。

其實,真正的我只是一隻螞蟻,不過會偶爾做白日夢,幻想自己變成人類,過著那荒唐無稽的生活。那種生活,是有目的的付出,有希望的付出。每天朝著那所謂的「希望」跑,多奢侈!無他,這就是意義。

還是……

其實,真正的我只是一個渺小的人類。不過會偶爾做白日夢,幻想自己是一隻蟻,過著那種沒頭沒腦的生活。那種生活很乏味,只懂一味尋找食物。無他,這就是生存!

公司,工作。

被上司罵個狗血淋頭。

雖然大家都心知錯的不是我,但人是怕事的,只好把我推上斷頭台。事後,一句道歉或安慰也欠奉。

很難過。我只好躲進廁格稍作自我冷靜。

剛巧,一隻螞蟻經過廁格。我毫不猶豫便一腳踏扁了它。

快意,笑了。

酒吧,喝酒。

「你不是只怕螞蟻而已嗎?為何現在也怕酒起來?」男同事笑問。

「其實,我不大好喝酒。」我怯怯的道。

「還是……你根本不會喝酒?」他哈哈大笑。

聽著他那豁然開朗開朗的笑聲,我突然變得不大抗拒,於是把小杯裡的酒一飲而盡。

醉倒。

迷糊間,我看見男同事像一隻螞蟻般,爬上我的身來,不停遊走於每吋肌膚,並似乎沒停下來的意欲,想要到它的洞穴去……

「上天取走你的一扇門,定會留給你一扇窗。」

但今趟,上天卻留了我一隻螞蟻。我給其取名為「男朋友」。

假期,醫院。

媽就在這間醫院裡。她患了甚麼病,還未明確,因為報告要待下星期才會完成。

看見媽的時候,家中各人都是淚眼漣漣,很憂心。這種氣氛,令健壯的人,也難免感到窒息。

「我覺得……」近幾天,媽的話都變得斷斷續續:「自己……」

大家都屏息靜氣,深怕這是她的最後一句話。

「自己是……一隻螞蟻……」她的聲音,輕如柔絲,但我知道大家都聽得很清楚。

死寂。

出乎我意料,這竟是她講得最清楚的一句話,不論是肉體還是心靈上。

回家,晚飯。

一枱六椅,卻是異常的沉默。電視的聲浪,掩不住大家的咀嚼聲——大家口中的食物,像比鐵硬。我裝作不以為意,繼續吃。

「很難吃。」爸突然放下筷子:「不如外出吃飯。」

妹也放下筷子,卻是衝進房內,甩門;姨低下頭來,但她盯著枱上菜餚的怒目,卻仍清晰可見;婆呆了,眼眶紅潤;我只是望著對面牆身上一隻偶然經過的螞蟻。

我心想:世界末日來臨後,地球會否只剩下這隻螞蟻?

每次望著媽,心中都起了莫名的感覺。我的腦海中,只浮現了一隻螞蟻的模樣,彷彿她根本就是一隻螞蟻。

一隻螞蟻在做菜煮飯、洗衣拖地、燙衫抹窗……多可笑!就是因為她是一隻螞蟻,所以我從沒有幫忙做家務的念頭,去減輕她的負擔。

久而久之,我每次一見到她,便會掉頭走。

但我知道,我永沒能走遠。

男友家,床上。

前奏後,男友進入極度興奮狀態,並沒注意到我正在放空自己。在他還在我身上冒汗之時,我的思緒又飛往遙遠的他方去了——産房。

産房內有一張床,床上有一隻看來非常細小的蟻后。她痛得不得了,是産婦們口中的十級痛楚。那表示,她要生産了。不消一會,整張床上都是幼蟻,恐怖非常。但她的身體卻沒停止的意識。現在幼蟻已攻陷了整個産房、整間醫院、整個世界。

我驚恐萬分之際,耳邊卻傳來蟻后的淒怨聲音:「他朝君體也相同!」

床上的我驚叫,但男友卻以為我也感到興奮,於是更用力……

舊生聚會,內地某酒家。

說也奇怪,舊生聚會竟會選擇在內地舉行。聽聞是聚會發起人的主意,說會給我們驚喜。

「蟻宴?」我呆了,但逃不了。

「你有收看《天與地》嗎?」舊生甲吃了一口紅蟻炒蛋。

「有。人吃人那幕很震撼!」乙滿口都是黑蟻殘肢。

「結局何如?」丙一口氣喝了半碗白蟻湯。

「沒好下場!」丁邊說邊給我一碗黃蟻甜湯。

「對!沒好下場!」我在心裡重覆著,隨即衝到洗手間嘔吐大作。

男友有很多恐怖的寵物:蛇、蜥蝪、蜘蛛……每次做愛時,他都會放一些寵物在床邊,以增加他的性趣。

但今趟,床邊卻無任何寵物的蹤影。我心暗喜。完事後,我不經意的問道:「你的寵物呢?」

「在你體內。」

「甚麼?」

「蟻。」

似是有一隻螞蟻住在我心內。

它平常會做甚麼?做菜煮飯、洗衣拖地、燙衫抹窗……唔,它會做的事真的很多,但卻從沒理會過我的感受……它憑甚麼闖進我的心、我的生活!它最好立刻消失!

結果,我生命中其中一隻螞蟻真的消失了。但我依稀記得它的名字是「媽」。

靈堂上,我一再向來賓欠身鞠躬。

「她真的死了嗎?」某君的聲音傳到我耳邊,但我心知那不是靈堂裡的人。

「誰?」另一聲音反問。

「二九三號表妹。」某君不耐煩的道:「她……」

靜。

我回過神來,低頭一看——我剛不經意踏扁了兩隻小蟻。

我:「我的耳朵有毛病麼?為何會聽到螞蟻講話?」

醫:「不,應是你的壓力過大,導致有幻聽。」

我:「那麼……我有精神病?」

醫:「是情緒病。」

我:「怎麼辦?」

醫:「我會處方一些藥物,你要按時服用;另外,你也要多休息……」

我:「多謝醫生。」

醫:「不用謝。」

離開診所時,我回頭望一望地上的廣告牌——「馬義專科」。

不,我走近細看,是「虫馬虫義」專科。

總覺得體內有東西在蠶食著我。是蟻?

醫生替我作身體檢查,一切正常;

男友向我解釋,螞蟻之說,純粹幽默;

同事都勸我休息,減少工作量;

……

「真的有蟻在我體內!」我尖叫,奪門而出,從天台一躍而下,肝腦塗地。

臨死前,我看見那東西了——不是蟻,是壓力。