《磚》

一.

之前,我們不是我們;之後,我們是我們。

頁岩、煤灰、黏土、沙、建築垃圾、水泥、玻璃碎、石頭,霹靂啪喇,我們是我們。

頁岩不能代表我們煤灰不能代表我們沙不能代表我們建築垃圾不能代表我們水泥不能代表我們玻璃碎不能代表我們石頭不能代表我們黏土不能代表我們,我們才是我們。

我們有視覺,我們之後看不見;我們有聽覺,我們聽得見;我們有知覺、痛覺,我們不太知、不太痛、不太覺。

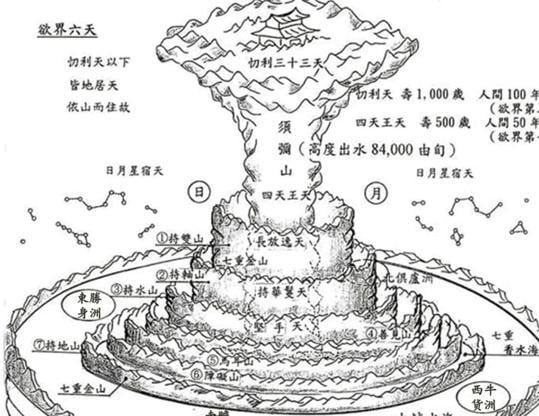

我們錯落,我們緊扣,我們是沒有幾何體、是正方體、是高的三角錐體、是直立長方體、是扁平長方體......我們錯落,我們緊扣。

我們是沒有幾何體時,非我們在旁邊沒有聲音;我們是正方體時,非我們在裡面輕談;是高的三角錐體時,非我們在前面呼叫拍手;我們是直立長方體時,非我們在對着我們齊聲大吼;我們是扁平長方體時,非我們在上面踐踏我們──這些非我們,都是會動的。

我們是這樣,「我們」是這樣。

「我們」不是我們的全部:

我們從之前的之前,到之後的之後;「我們」在我們之前之後,又在我們之後之前。

我們是紅橙黃綠青白灰啡黑;「我們」只是紅黃灰。

我們不可數,「我們」可數:一個「我們」、兩個「我們」。

我們最大,「我們」最小:三,二,都可以是「我們」;「我們」是八千七百零二。

「我們」是沒有幾何體,「我們」錯落,「我們」緊扣,非我們拿起、放下、拿起、放下「我們」,「我們」是扁平長方體,「我們」錯落,「我們」緊扣。

「我們」在被非我們拿起、放下之後看不見,看不見之前是看見火和麻袋,看不見是黑,黑於我們的黑。

被非我們踐踏,踐踏之後,黑更黑。

被非我們忽略,在我們是扁平長方體之前和之後。

聽得見的,大多數是動的非我們。

不知道不動的非我們。

非我們一直在上面踐踏「我們」,很輕,很重,很重,很重,很重,很輕,很重,很重,很重,很重。這是非我們的規律。

非我們很多,若踐踏於我們背上的非我們不是一樣的,但我們不知道。

非我們經常說:到未、我喺、BB、朗豪坊、喂、砵蘭街、這麼多人吖、山東街、食咩好、雙人房兩個鐘、雅蘭中心、KFC,意思我們不知道。

非我們經常說:我想...、我愛你、我挑、我憎死你、Sorry、我仆你個臭街,意思我們不知道。

規律很少不對。

之前規律不對:很輕,很重,很重,很重,很重,很重很重,很重很重很重,很重很重很重很重。之後,經常在「我們」右方與前方經過的巨型移動非我們沒有出現,換成了很安靜的小型移動非我們,以及踐踏我們的那種。

間歇的巨大聲響消失,只剩下比有規律時更多的交談:到未、你喺邊、一碗魚肉翅、好嘈、朗豪坊、人山人海、炭燒魷魚十蚊串埋來食下啦喂、收得唔好,意思我們不知道。像「我們」面前的水泥和沙,非我們完全填滿了聲音,水泥、沙和「我們」是一樣,非我們是二十、三十、四十樣,意思我們不知道。聲音是很大,聲線卻像我們全部都是正方體。

當原來的規律進行到最後一個「很重」,「我們」背上的踐踏變輕,很多非我們往後快速移動,還有不少往右方聚集。遠遠的前方,傳來一些非我們的齊整聲音。

(最接近的一個)之後,右手邊的非我們變成四樣、五樣:食環狗、搵食啫犯法啊、篤魚蛋都拉、屌你老母、黑警、黑警、黑警、黑警。不是交談,像是對着直立長方體的我們───

(最接近的一個)之後,前方的非我們在變成四樣、五樣:否則使用胡椒噴霧、退後、馬上散去、停止衝撃,聲音大得像巨型移動非我們───

聲音完全消失,碎開了,「我們」不知道可怕,但碎是可怕的───

(最接近的一個)之後,聲音從前後左右展開,七十樣、八十樣、一百樣,語言被吼叫代替,兩個「非我們」變成一個「非我們」───

重壓再次臨到背上,壓力毫無規律,一點、一片、十點、十片,「我們」都沒試過被如此踐踏,但作為扁平長方體,只要我們錯落,我們緊───

有「我們」變成了非我們───

二.

黑慢慢變成玄,靜慢慢變成動,含混慢慢變成清楚,我醒過來。

我突然能夠說出我。

眼前的是「我們」,不,我已經分離,我分明看見了那破壞扁平長方體的扁平長方空格,還有許許多多的方格,正正是我,與許許多多的____,脫離了「我們」的證明!

我也與那些____不一樣,你看!那個...非我!(是的!就是非我!)不一樣,他(是的!恰恰是他!)被非我拿起,跌在地下,滾回了那個大方格,但我沒有痛!

視野突然晃動,我再也看不到他。這才發現,原來我也被另一個非我拿起了───

感知有如窯洞的火般撲了過來,除去八千七百零二、乘大八千七百零二後,所有事都如此清晰,十年、二十年,聽着他們的詞語,我終於了解當中的意義。

那人的手像個火鉗,把我握得好緊,令我暖烘烘的;把我拍在腿邊,我眼睛、嘴巴上的泥和沙都磨蹭了上去,那是牛仔褲;他走得很快,我勉力向上看,他的眼只定定的看著前面,那大響亂作的方向,一塊白布在他雙耳間掛起,掩住了他眼下的地方。那是一對流着淚,卻又極堅定的黑眼睛。他的手機響起了。

「我喺旺角。」

「我無事。」

「唔得,我唔可以而家走。」

「對唔住。」他咬一咬牙,關上了手機。淚仍在流,腿卻邁得更開了。

他身邊還有許多人(這種非我是人),大都是男子漢,也是向前走着。走多了三兩步,他換了個姿勢,使我看到了前方。街口站滿了一排戴着頭盔,手持警棍圓盾的警_(他們實在像警察,警察是人,然而那些男子漢們都稱他們作警犬──他們明明只用兩隻腳站立,又不會吠,只有一個人開口透過大喇叭說話,但男子漢是人則是確鑿無疑的,讓我好生煩惱)。看到了警_,他的呼吸變得急促了,竟在毫無預示下揚起了手,奔跑衝刺起來!

被揚起的我,看到了又黑又光的天空、大廈、牆上的美女對着我笑、白的燈、大廈、牆上的美女對着我笑、白的燈、黃的燈、紅色的花園餐廳、全身白色的老頭在紅色前對着我笑,然後我再次看到那些人犬難分的傢伙,我全身飛了出去。

我被飛所嚇呆了。縱然全身不停迴轉,他憤怒的熱沒就此消散,我的頭腦轉得發昏,卻強烈的感受到一些事。

時間、空間不停的為我改變、流動,我作為自己,存在了。

物理法則寫在我臉上,我直飆向前;月亮、街燈照在我臉上,我有了影子;吶喊的口沫、晚風裡的灰塵沾在我臉上、呼喝、叫吼的聲波撞在我臉上。他看着我,人犬難分的傢伙也看著我,眼裡有高舉手指的柏拉圖,眼裡有掄起棍棒的暴徒。我全力撞了上去,透明盾牌比看起來硬多了,啪喇一聲,我掉出許多碎片,打兩了個筋斗,狠狠跌在地上。

外邊像剝了一層皮,內邊像少了一條骨,我喘着氣,看着那長街上的夜空,身體像剛剛被燒製出來一樣,竟快活極了。

傳來十幾聲碰撞,原來我絕非唯一的飛翔和戰鬥者,那些怪傢伙們接連被打中,一步步往後退下,口裡開始說起人話來,但說來說去卻只有四隻字。男子漢們說着不同的話,也迎了上來,但一場碰撞後,我已聽得不大清楚,腦袋也有點熱熱的,雖然已不在人的手掌心。

突然,盾陣裡一個怪傢伙,揮舞着警棍跑出來,吶喊比最神勇的狗更響。我霎時感到自己又在人的手中,了變成十字的天空、觀奇洋服、明星夜總會在眼前晃逝,活過來的感知又隨着能量撲過來,我知道自己將要砸在鋼鐵頭盔之上!怒吼一聲,便用腦袋在頭盔上敲下一記頭鎚!

我也敵不過頭盜,左腦掉在地上,側邊也跌出許多大裂縫來。邊翻滾邊掙扎,我要看到那怪傢伙的頭盔起碼確切留下我的痕跡──而且,他還躺在地上,頭盔不能保護他。那個漢子又發着喊聲跑了上來,拾起我,數個十字的天空、歡渏羊販、明曐夜總檜,我再飛。

我發現,我不恨怪傢伙,也不恨男子漢,我只是想多做一點事,以「我」之名。

他擲歪了,我一支箭似的墜在柏油馬路上,攔腰截斷。

三.

「我們」發了一場夢。

「我們」夢到「我們」被肢解。

被肢解的時候,相當快樂。

背上的踐踏有其永恆不變的規律。

愚昧的泥揚起塵土。

土裡有:夢、我、快樂、永恆、愚昧。

完