費曼醫生放下報告,用他慣常嚴肅的語調說:「胚胎已停止生長。你今晚立刻入院,明早我會為你做子宮擴刮手術。」

嘉麗整個人呆了,驀地身子像落葉般發抖,淚水汨汨流下,道:「天啊,為甚麼要我失去她!」我只能用雙手抱著她。

次日黃昏,嘉麗躺在病床上,臉色有點蒼白。這時進來一個身穿白袍的肥胖男人,正是費曼醫生。他說:「手術很成功,你吃過晚餐便可出院了。」

「費曼,你知道我是一個孤兒,我真的很希望有孩子,你可以幫我嗎?上天為甚麼再次這樣對我?」嘉麗緩緩道。

「這不是你的錯,這是一個全球性的醫學難題。」稍停頓一下後費曼醫生出奇不異地望了我一眼,道﹕「除非是我們的A計劃,你丈夫史丹利也知道的。」

我用怒目瞪了他一眼,道:「別聽他胡扯,這是他部門一項機密研究,但還是非常初步。」

嘉麗陡地雙手抓著我的右臂,道:「我不怕,我甚麼也願意試。」

「麗,天主會保佑我們,其實很多沒有孩子的夫婦也活得開心呢。」

嘉麗搖著頭,近乎竭斯底里地叫喊:「你怎會明白!你和綠蘭有兩個女兒,你好自私!」

「不!」我的心劇震了一下,身體反射性向前一仆,耳邊彷彿響起機器的低吟聲。我環顧四周,只見一個皮膚白晳,身穿粉藍色西裝的女士坐在我右邊的座位上。我心道:「原來睡著了。」

這位女士是我的同事鄭蕙倫醫生,是傳染病專家。我們同屬世衛特遣組,現正往菲律賓支部開會途中。我揮手叫空姐取來一罐啤酒,然後呷了一口。

鄭蕙倫關心道:「怎麼,研究上有想不通的地方?」

我苦笑道:「一半一半吧,追查了三年,實在愈來愈多疑團。你們有什麼新發現?」

「這三個月有兩個新國家匯報流產率升破百份之六十。」鄭蕙倫打開手提電腦,指著螢幕上的世界地圖,續道﹕「印度和巴西。我們用最快的時間在這裏檢驗了三千名流產女性的遺傳基因,血,糞便和子官內膜樣本,結果沒有任何異樣。用現有的醫學知識來看,她們都是百份百健康,沒理由會連續三次流產的,而且全部都發生在懷孕第六星期!」

我壓低聲線道﹕「你們樣本中找到卵黄囊嗎?」

鄭蕙倫緩緩搖頭。我不禁呼了一口氣,道:「最近我們在美國實驗室,用立體超聲波監察一百名孕婦,發現卵黄囊都在第六星期消失了。」

鄭蕙倫睜大眼晴,道:「這實在太不尋常了。難道是某種環境因素令母體自然吸收了卵黄囊,但這種流產案例相當罕見!」

卵子受精後,分裂為胚泡,由輸卵管進入子宮,栽床入正在迅速生長的子宮內膜,吸取母體營養。栽床後胚泡變為卵黄囊,然後往後的六星期卵黄囊內的幹世胞會轉化為不同的人體器官。但卻在它開始這個神奇的歷程前,它消失了!

我們再討論了一會,飛機的引擎開始發出隆然巨響,慢慢向沉睡的馬尼拉滑翔下去。

不眠不休開了兩天會後,我在一個大清早乘機回新加坡。甫下機便逕自駕車回家。

我未打開門之前,已隱約聽到從屋內傳來莫扎特的歌劇聲。我放下手提行李,走到飯廳,見嘉麗躺在沙發上午睡。她嘴角含笑,雙手放在微隆的小腹上。露台的玻璃門開著,窗帘在微風下飄揚;這時男高音用磁性的聲線唱出激昂的旋律,我彷彿看見自己和嘉麗五個月前在露台上的爭吵。我極力反對她當A計劃的第一個試驗者 …

「史丹利,別爭論了。費曼醫生不是說已用超級電腦模擬了八十萬小時嗎?他有極高成功把握呢。」

「莫說模擬不是百份百準確,就算是,我們身為虔誠天主教徒,怎能參與這樣違背自然的實驗呢?」

嘉麗盯著牆上的的聖母像,道:「如果真的有錯,我甘願受上天的懲罰!」

嘉麗張開眼晴,微笑道:「你回來了。」她輕摸小腹一下:「哎喲,小寶寶聽到爸爸,開心得打筋斗呢。你快來聽聽!」我把耳朵貼在嘉麗肚上,感覺到暖暖的一些顫動,不禁笑道:「小寶寶,是爸爸喔。有沒有掛念爸呀?」

這天下午約了費曼在李氏海洋生物研究中心見面。午飯後,我們駕車向郊區駛去。不久,看見海邊一座魏峨的銀色大樓。到達入口時,我戴上工作証,保安員確認了我和嘉麗的腦電波頻率後,便打開大閘。

我們換上泳衣,逕自往露天水池。池邊站著兩個穿白袍的男人,是費曼和他上司高達醫生。這時水面忽然露出一條白色的海豚,朝我們這邊「吱吱」叫起來。嘉麗嫣然一笑,快步走入水中,輕吻了海豚一下,然後撫摸著牠側面,一起潛入水底。

費曼趨前握了我手臂一下,興奮道:「看看這超聲波,一切比預期更順利,胚胎非常健康!」我拿起照片,上面有兩個相連的子宮,左面的子宮裏是一個四個月的胚胎,五官已可清楚看見;右邊的子宮則是空的。

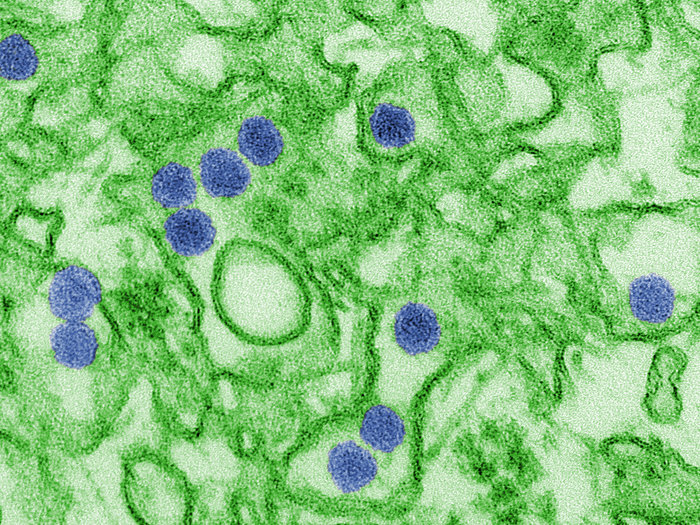

這是海豚的雙子宮,但裡面的胚胎,卻是我和嘉麗的愛情結晶,四個月前從嘉麗的身體轉移到白海豚內。

這就是A計劃,而我亦是當初在世衛會議最反對這計劃的人 …

「衹要得到基因法律括免權,我們有把握在兩年內繁殖出擁有人類子宮的轉基因海豚。」費曼握著拳頭說。

「你不覺得你們的建議比較急進嗎?」一名世衛醫生質疑。

「我們正面對空前危機,從現時流產率的上升及擴散速度推算,不消一百年,人類便會步史前恐龍的後塵!」

「這只是最壞的計算,我們該樂觀點。試想想,這計劃將會犧牲多少無辜的海豚;而將人類基因混入野生動物中,又會牽起多少宗教團體的反對?」我質問。

高達忽然冷笑道:「如果這裡是梵蒂岡,我們大夥兒都會選你為教宗。」

這時嘉麗從水池踱回地上,肌膚上的水珠在藍天下宛如清晨的露水,烏黑的長髮像瀑布般散在背後。

費曼道:「嘉麗,我要檢查你的無線電感觀儀。」

嘉麗轉身讓他解開圍在她肚上的白色皮質小囊。費曼把它連接上一部小型電腦,然後開動檢查程式。過了一會,他說:「沒問題!」然後邊替嘉麗把小囊綁上,邊自豪地說:「以往的研究者只集中激素和營養的調控,做夢也想不到原來母親和胚胎聽覺和觸覺上的溝通也是關鍵性的!」。

嘉麗忽然噗嗤一笑,拉著我的手放在肚上,道:「你看,小寶寶又頑皮了!」

這時白海豚冒出水面背泳,肚皮朝天,近尾處也綁著同樣的白色小囊。嘉麗向海豚揮揮手說拜拜,然後雙手摟著我的右臂,道:「回家吧!今晚要放貝多芬給小寶寶聽哦。費曼,謝謝你。」

轉眼四個月。這天晚上九時,我仍如常在加班。實驗室內的圓桌放了數個意大利薄餅盒。牆上寬闊的螢幕由左至右放映著十幅映像,映像均來自十名孕婦子宮內的微型紅外線攝映機。這六星期,我們對這十名婦女進行二十四小時監察,超聲波看不清楚的,紅外線都一目了然。

鄭蕙倫醫生側身睡在長沙發上,高跟鞋也沒脫掉。她已三天沒好好睡過,披著白袍的她顯得有點消瘦。十年同事,印象中和她見面的時間比家人還多。八年前吧,我前妻綠蘭生大女兒時,我和鄭蕙倫在東歐調查一連串兒童失去語言能力的個案,趕不及回國。生二女兒時,又因為在瑞士準備週年支金報告而再錯過了,現在回想,實在有點對不起綠蘭。

我在回憶的思緒間,忽然感覺空氣有點異樣。我驚一抬頭,剛目睹螢幕上十幅映像逐一消失,最後剩下漆黑一片。

清早五時,我駕車在公路上飛馳。十分鐘前,我收到嘉麗的短訊:小寶寶快出生了。我躊躇了數秒,然後向各組員說:「辛苦大家,每一段錄映片段,每一種數據,都要再仔細分析。謎底很可能就在我們眼前!」又向鄭蕙倫說﹕「我要出去一會,這裡交給你。」

抵達李氏海洋生物研究中心時,嘉麗和高達已在水池中伴著白海豚。費曼站在池邊,臉上不少鬚根,向我揮了揮手,道﹕「時間差不多了!」

「看!」費曼指著游得愈來愈快的白海豚。牠近尾的底部凸出了一個嬰兒的頭。我的心不禁加速跳動。白海豚有節奏地向下潛,然後又游回水面。突然,一個粉紅色的嬰兒像魔法般浮出水面,呱呱喊起來。嬰兒似乎聽到嘉麗的叫喚聲,飛快游進她懷裡。這時她再也按捺不住激動的心情,喜極而泣。我跳下水游到她身旁,帶領她們游回池邊。白海豚也跟在旁,向著嘉麗「吱吱」地叫。

回到地上,費曼急不及待接過嬰兒,高呼:「成功了!」又單手抱著嬰兒,伸出右手和高達醫生握手道賀。

白海豚的「吱吱」聲愈來愈急,但其他人都沒有留意。我無意間轉身瞄向水池,白海豚不見了,「吱吱」聲亦中斷了。突然,一聲隆然巨響襲來,白海豚像一枚砲彈般破水而出。我未經思索,已本能地抱著嘉麗凌空跳出數呎。我背部先落地,再滑行了一會,令嘉麗不至受傷。這時只見白海豚砰的一聲一頭撞落在嘉麗一瞬前站立的位置。跟著牠一邊大聲喘著氣,一邊用牠強而有力的尾橫掃,高達哎喲一聲,應聲跌入水中。費曼抱著嬰兒,一口氣跑向牆邊。

白海豚猛力揮動尾巴,朝費曼的方向蠕動,背後拖著一道血痕。混亂中只聽見嬰兒叫喊聲,有人大聲命令﹕「鎮靜劑!」這時一名護士手執塑膠短槍向白海豚「颼颼」開了兩槍。

白海豚中了麻醉針後,我們用擔架把牠抬到手術室。高達醫生替牠急救了一個小時。嬰兒受驚了,不停哭叫,嘉麗也哄了他一個小時他才肯入睡。她過來找我時白海豚剛被推出手術室。嘉麗緊握著我的手,我感到她的手在微微顫抖。費曼不經意地對高達說:「似乎下一代除了把第二子宮轉為人類世胞外,還要在情緒基因上下點功夫。」我似乎感覺到嘉麗的眼神瞬間閃出自責和憐憫,因為她忽然問:「海豚康復後,我們會讓牠生條海豚崽嗎?那牠不會太傷心。」高達回答:「所有轉基因生物都加入絕育基因,無法製造幹世胞的。」

黃昏,費曼叮嚀我們後天再帶嬰兒來檢查,於是我們駕車回家。嘉麗一路上異常沉默,凝視著後座的嬰兒。

她忽然說:「我們多點帶寶寶回去探望白海豚好嗎?」

這時收到鄭蕙倫的短訊:新發現,速回!

「當然好。」我拍拍她的手。我明白她的心情,道:「我們一定找到病因,我們要世上的母親再擁有懷胎十月的喜悅!」