你,不知道為什麼乘上這一輛火車。但是,你很清楚下車的地點。望出窗外,近是鐵軌,遠是音樂的弦線;聽說,天空是無數的音樂弦線交織而成的。雖然出發已有好一、兩個小時,你鼻子裡還嗅到城市的氣味,局促的氛圍從未離開。有點噁悶。就在此時有人向你搭話。

「上哪去?」你看著這人,很重的世故氣味。眼睛裡是虛無的──也不完全空洞。提著個公事包,一副醒目的眼鏡,熨得挺直的西裝,不用問也知道他是做生意的。他緩緩在你對頭的位置坐下,正自期待你的答案。你沒有心情理會此人,最後還是顫動嘴巴,說出將要去到的目的地。

「天啊!不可能吧?」這人語帶嘲笑,毫不相信你的答案似的。從城裡走出來,就為了到個鬼地方去。那地方早被遺棄,就連政府都不去管了,還去那邊幹啥,還是多關心點數字吧。這些話雖然那個人沒有說出來,卻也隱藏不了多少。你望著這庸俗的人,絲毫不想再開腔。對於車窗外的風景,也早厭倦了,就是日常看到的那些路、那些風光嘛:聳立著入雲的大廈、馳騁絕塵的汽車……還不都是些城市的東西,車站與車站間的風景,沒有什麼大的區別。就連車站的建築,也一式一樣的,就只差個顏色不同。

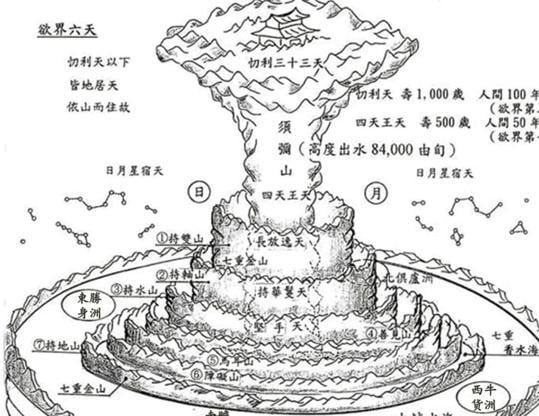

閉起眼睛,一片漆黑,火車同時駛進隧道。你見到蝴蝶在花間起舞;不,你也在飛,你也成為了蝴蝶。才聞到花香,正欲接吻,又極目穹蒼,盤旋在不知高處的一片藍,乘風萬里。沖破雲霄,玉殿在前,任憑你奮飛振翼,始終一樣遠,卻驚聞泣聲;回過神來,你竟看見自己悠悠躺在草地。哎!睡眼初張,你又驚詫發了這麼個奇怪的夢。本來坐在你對面的那個男人,已經不見。望向外面,似乎到了異國的地域,你東張西望,似乎車上一個乘客都不剩,這天地只餘你隻身一人。

列車徐徐停下,你揹起背包,腳一懸空,先聞到一股清新的空氣。良久未嘗如此滿足,心曠神怡的,整個人像脫胎換骨,重獲新生。這麼一陣子的快意,絕不是你遠涉而來的最終目的。曾經璀璨輝煌的城市,你就是為了這個而來。傳說這裡曾經有座小城,閃耀無比,可是迅速沒落,而沒落的原因不明。人口都遷移到現在的新城裡去,舊城就被丟棄在這裡,當然包括其燦爛的歷史,都堙沒了。

你放眼遠望,這裡只是一片荒蕪,完全找不到城墟遺址。不濟,絕對的,難怪變為荒土,可是你還相信著那句:「廢墟的背後,必然有其燦爛之處」你為探其美麗而來,你要發其光芒,告訴其他人這不是什麼廢墟。至少,在最初之際,它不是。

呼。你歎了一口氣,在這國度,除了突兀的火車站便什麼都沒有。本來這裡還不致於如此荒涼,也有人來一探遺跡蹤影,卻因無所獲而人煙漸少;又有人為了登山,專誠在這個車站下車,可是,這火車站也快將停用。到底這裡有沒有你追尋的東西?難說。可是,還未開始尋覓,又豈能輕言放棄?你縱身於這荒野,仔細探看,看那沙土下有否埋藏著線索。

就這麼一瞬,沙土不再是沙土,是鋪墊整齊的行人路。行人在你身邊往往復復,兩旁是攤檔,吃的穿的都有賣,商賈車隊喧喧;人們衣著華麗,乍看便知乃上乘布料所織,熙來攘往,好熱鬧的城市。每人總帶著飽暖的笑臉,神情多麼的真摯。間中,或有手執書卷的吟遊文人。所有事物,都散發著前所未有的光芒。空氣的流動是那麼自然清新;縱使人是密密集集的,也只感受到那歡樂的氣場,而不感局促。一切平凡,又繁華,充滿生氣,欣欣向榮,何似天上人間?

你呆立當地,不知過了多少刻鐘,彷彿看到了世界上最美麗的女人,被她深深的迷住了,不捨得離她而去。那種美,無法以筆墨所形容,就是一股不可解的魅力。縱使現貌是不堪入目的廢墟,背後確實曾經美絕一切。

你愛她,因為你看到了最深處的她,看得到別人看不到的一面。別人就只會看表象,但你堅信「廢墟的背後,必然有其燦爛之處」這一句話,你的用心得到了回應。即使你依然站在荒蕪裡面,腦海之中浮現的,永遠是那片虛實皆充滿華麗的景象。對,你已經獨佔了她的美。

.jpeg)

.jpeg)